文/渔夫

编辑/程墨

来源/万点研究

独角兽,这个源自古希腊神话的神秘生物,如今在商业领域被用来形容那些估值超过10亿美元且尚未上市的创业公司,它们的名字象征着罕见性、非凡潜力。

在疫情之前,中国曾是全球独角兽第一国。

数据显示,疫情前,美国仅有203家独角兽企业,中国的数量则是206家,还略胜一筹。但在疫情的2020年-2022年,美国独角兽数量狂增463家,光2022这一年,就增长了179家。而中国也大幅增长了110家。这实在是颠覆人们对于疫情期间产业经济状况的负面印象。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“过去一年,全球每两天就有一家新独角兽诞生,使全球已知独角兽总数达到了接近1500家的新纪录。虽然经济增长面临压力,但中国过去一年每周都仍有一家以上新独角兽诞生。”

如果将“胡润世界500强”(指世界上最具价值的500家非国有企业)的数据也纳入观察范围——中国仅北京、深圳两城挤进前十,且位列最后两名,那么就会发现,“500强—独角兽—瞪羚”,不同榜单上的中国企业数量,按照规模从大到小、等级从上至下呈现明显的金字塔型。这也意味着,中国企业不仅数量庞大,而且梯度合理,发展后劲十足。

2016-2023年,独角兽企业数量从131家增长至375家,总估值增幅超一倍。

我们常常听到除了“融资、估值、上市”等与独角兽相关的这些关键词,它们还有哪些属性?

笔者曾在企服领域从事政策研究咨询服务多年,因工作的便利性,从运作成熟的上市公司到产品服务单一的初创企业,乃至于寻求天使投资的个人,与相关领域的公司创始人或者从业者深入交流,涉及各自领域的市场机会与挑战、学习其关键技术创新路径,也深切感受过这些企业、这些关键人物突破一项技术或者扭转公司困境后的喜悦。

笔者发现,每一个独角兽的诞生,都源于一场你追我赶的有关创新的爆发,源自人类求知探索和征服欲的集体实现。

某种程度上,独角兽企业的诞生和成长已成为衡量一个国家和地区创新活力的重要指标。宣传上的低调,并不能阻挡一些独角兽商业拓展上的成功。

中国,作为全球科技创新与发展的热土,已孕育出众多独角兽企业,美国加州拥有以苹果、特斯拉、Meta、谷歌、惠普代表的世界级企业,广东也聚集了华为、腾讯、比亚迪、大疆等在国际崭露头角的龙头企业。

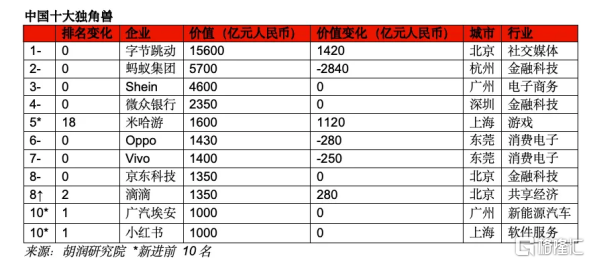

又比如中国十大独角兽企业中,有5家位于广东(Shein、微众银行、oppo、vivo、广汽埃安)。特别是曾被媒体称为“中国最神秘独角兽公司”、屡被传闻正在IPO的Shein,借着“超快时尚”的商业模式,以惊人的速度席卷了Z世代的衣橱,2023年营收预计达到325亿美元。坐拥8880万活跃用户,其中1730万来自美国,Shein的应用程序下载量更是高达23.8亿次,稳坐2023年度时尚应用下载量榜首。

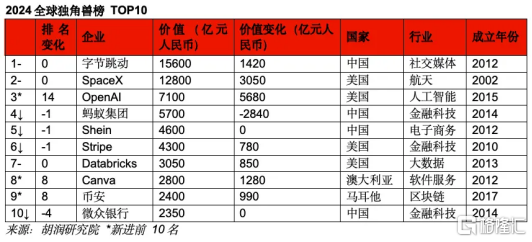

字节跳动仍然是全球价值最高的独角兽,价值1.56万亿元。还有诸如蚂蚁、米哈游、京东科技等它们在各自的领域展现出强大竞争力。

那么,哪些行业独角兽占比最高?什么样的环境土壤可以孕育出“独角兽”?

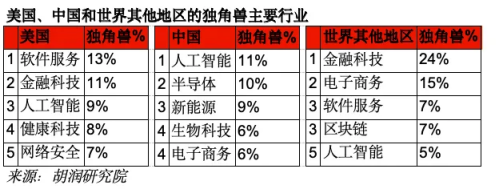

根据胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,全球独角兽企业正在改变金融服务、企业管理解决方案和医疗健康等行业。78%的企业提供软件和服务,主要来自金融科技、软件服务和人工智能行业,22%的企业提供实体产品,主要来自新能源、生物科技、食品饮料和半导体行业”。

胡润研究院分析,今年是AI之年。OpenAI领涨,价值增长近5700亿,达到7100亿元人民币。在中国,成立一年的总部北京的月之暗面和成立两年多的总部上海的名之梦在类似ChatGPT的产品方面处于领先地位。其他公司包括总部亚特兰大的OneTrust,总部英国的Graphcore,以及总部印度的Glance。

独角兽生长于“沃土”

全球视角看,独角兽的萌芽,或源于科学家的实验室,或来自一个偶然的发现,即可能成为创造并改变世界的关键。谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林,他们的学术研究引发了全球信息检索方式的革命,最终孕育了全球最大的搜索引擎公司;而在中国,阿里云的诞生,源于阿里巴巴集团对云计算技术的前瞻性投入,如今已成为全球云计算行业的重要参与者。

在经济体之中,独角兽的孕育和发展并非偶然,它是多重因素综合作用的结果,包括经济体的创新氛围、产业结构、金融市场成熟度以及政府的创新政策。在这个复杂的生态系统中,投资基金、风险投资乃至于政府引导基金,都扮演着不可或缺的角色。独角兽的诞生和发展,是科技进步、市场需求、资本力量和政策扶持共同作用的结果。这些元素的相互交织,形成了一个从萌芽到壮大的生态链,孕育出一个个潜力无限的商业神话。

经济体的创新氛围,对独角兽的诞生至关重要。创新氛围浓厚的经济体,能够吸引全球最优秀的人才,提供丰富的科研资源,孕育出前沿的科技成果。例如北京和广东,凭借其强大的科研实力和完善的产业生态,成为了独角兽的集中地。北京的人工智能技术独角兽尤其突出,广东则在新能源领域崭露头角,这得益于两地对科技创新的长期投入和政策支持。

投资基金,尤其是风险投资基金,是独角兽成长过程中的重要推手。它们不仅提供初创企业所需的启动资金,更在于它们的行业洞察、资源对接和管理经验,助力企业快速成长。如红杉资本、IDG、 Andreessen Horowitz 、Sequoia Capital等知名风投,投资并见证了一大批独角兽的诞生。以中国红杉资本为例,它投资了阿里巴巴、字节跳动等众多独角兽企业,其专业的投资眼光和战略指导对这些企业的成功起到了关键作用。风险投资家们如同伯乐,通过识别和投资有潜力的初创公司,推动它们从萌芽走向市场领导地位。

另一层面,政府引导基金和产业政策的扶持,也是独角兽成长的重要土壤。通过设立引导基金,政府引导社会资本投资于高技术、高风险的创业项目,降低创业者们的资本获取难度,也是塑造创新生态的一股强大力量。如我国的“千人计划”和“双创”政策就是典型的例子,这些政策吸引了大批海外科研人才回国创业,催生了众多科技创新型独角兽,如商汤科技和旷视科技。政府的引导基金在解决初创企业早期融资难题的同时,也促进了整个科技行业的快速发展。

政策环境对独角兽的发展也产生深远影响。对知识产权保护的重视、对数字化和网络化的基础设施建设、以及对新兴产业的税收优惠,都为独角兽的诞生创造了有利条件。例如,中国政府对半导体、生物医药等关键领域的政策扶持,无疑为这些领域的独角兽企业提供了茁壮成长的土壤。

中国独角兽的韧性

中国独角兽的发展历程,可以追溯到本世纪初互联网行业的兴起,那时的创业者们在资金匮乏的环境下,抓住了互联网的风口,逐渐形成了以阿里巴巴、腾讯为代表的互联网巨头。然而,真正意义上的独角兽热潮则始于2010年以后,随着移动互联网的爆发式增长,以及政府对科技创新的大力支持,中国独角兽企业如雨后春笋般涌现,尤其是在电子商务、社交媒体、金融科技等领域。

2024年4月9日,胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示,全球独角兽企业数量达到1453家,中国以340家独角兽总数位居全球第二,而美国拥有的数量为703家,位居第一。中国独角兽企业的数量虽然有所放缓,但仍然在全球占据重要地位。其中,估值超过100亿美元的超级独角兽,如字节跳动、滴滴出行和拼多多,更是彰显了中国创新企业的实力。这些独角兽企业不仅在国内市场取得了显著成就,许多还积极拓展国际市场,成为全球科技领域的领导者。

从地域分布来看,北京和上海依然保持着独角兽企业数量的领先地位,分别占全国独角兽总数的三成左右。特别是北京,由于拥有丰富的科研资源和顶尖高校,人工智能技术相关独角兽尤为集中。广东则凭借强大的制造业基础和创新环境,特别是在新能源领域,独角兽企业数量增长显著,如宁德时代和小鹏汽车等。此外,杭州、深圳、南京等城市也因浓厚的创业氛围和政策支持,成为了独角兽的集中地,展现了中国创新经济的多点开花。

在行业分布上,科技依然是独角兽的主要赛道。半导体、生物医药、金融科技、企业服务和人工智能等领域孕育出大量独角兽,反映了中国在这些关键领域的研发实力和市场潜力。其中,半导体领域的独角兽企业正在推动中国从芯片制造大国向技术强国迈进,而在生物医药领域,基因测序和精准医疗独角兽如华大基因和药明康德,正在引领中国医疗科技的革新。

令人关注的是,越来越多的中国独角兽选择海外上市,如阿里巴巴、拼多多、滴滴出行等,海外更成熟的科技股市场和更宽广的投资者基础,能为立足于科技创新的独角兽提供更高的估值和更大的融资空间,或是海外上市有助于提升国际知名度,吸引全球顶级人才,增强全球竞争力。中国独角兽的发展历程,见证了科技创新的威力和中国市场的潜力。尽管面临全球风险投资市场的降温,但中国的独角兽企业依然展现出强大的韧性和活力,通过海外上市,它们正在寻求更广阔的发展舞台,推动中国创新技术走向世界。

美国独角兽已历十年黄金期

自互联网泡沫破裂后的2000年代初,从硅谷的车库创业到如今遍布全美的创新企业,美国独角兽的崛起,与科技革新、风险投资、高等教育和政策支持等多方面因素紧密相连。

硅谷,这个孕育了苹果、谷歌、Facebook等科技巨头的地方,同时也是独角兽企业的摇篮。1999年,互联网泡沫破裂后,美国的科技创业环境开始复苏,适应互联网新经济的商业模式逐渐成熟,风险投资重新活跃,为独角兽的诞生提供了充足的养分。亚马逊和eBay的成功上市,点燃了新一轮的创业热潮,硅谷的创新精神和商业头脑结合,使得独角兽如雨后春笋般涌现。

进入21世纪,随着移动互联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术的崛起,美国的独角兽企业数量进入井喷期。Uber、Airbnb、LinkedIn等独角兽企业在出行、住宿和职场社交等领域改变了人们的日常生活,而SpaceX、Tesla和Palantir等硬科技独角兽则在航天、汽车和网络安全领域开辟了新的疆界。这些独角兽的成功,不仅塑造了美国的科技创新格局,也引领了全球科技行业的进步。

然而,回头看近十年美国独角兽企业的发展,呈现出另一番景象。有报告指出,2013-2021年,是美国独角兽发展的黄金时代。

事实上,过去十年间,美国风险投资基金总规模翻了3倍多、增长5800亿美元,由此诞生1000多家新GP,并不断有新募资额打破纪录。特别是2021年,美元开闸大放水、达到巅峰,赶工催肥式制造出一批“Made in the United States”之独角兽,且曾被寄予厚望的独角兽纷纷倒下:wework、互联网货运平台Convoy、电车行业的Proterra、Embark、以及生物科技行业的Nabriva、Goldfinch都先后退市或申请破产。

冥冥中,已有定数。到2023年,美国的独角兽发展面临了一些新变化:新增独角兽数量从2022年的182家锐减到44家。尽管增速放缓,但美国独角兽企业的质量仍然居于世界前列,比如近几年为我们熟知的AI领域,美国独角兽的增速尤为突出。尽管面临挑战,美国独角兽企业依然展现出强大的创新能力和市场竞争力。

在此机遇和挑战并存的时代背景下,搭乘中国经济这艘乘风破浪的巨轮,蓄势待发的中国独角兽企业,又将如何思考和布局?

下一个十年,热点与趋势

随着中国经济的持续发展和区域经济结构的调整,中西部地区在政策引导和技术革新驱动下,独角兽企业也呈现出崛起的初步迹象。这些变化不仅反映了中国经济的多层次发展,也为独角兽领域的未来分布提供了新的视角。

也就是说,下一个十年,独角兽或将不再是“北上广深”的特产。

中西部地区,尤其是内陆的长江中游和黄河中游地区,以及西部的成都平原、关中平原和新疆等地,正逐步成为新的经济增长极。“一带一路”倡议、长江经济带建设、黄河流域生态保护和高质量发展等,这些重大战略旨在优化经济布局,推动中西部地区工业化和城市化的进程。在这样的大背景下,中西部地区的科技创新环境得到了显著改善。一方面,地方政府通过建设高新技术园区、提供税收优惠和资金支持等方式,鼓励科技创新和创业。另一方面,高校和科研机构的协作也得到加强,如中科大、西安交大、武汉大学、四川大学等,在人工智能、半导体、生物医药等领域进行前沿研究,为独角兽的诞生提供了丰富的知识和人才资源。

具体到独角兽行业分布,中西部地区的新能源、半导体、智能制造以及生物医药等领域展现出巨大潜力。新能源方面,随着可再生能源技术和储能技术的进步,中西部的光伏、风电产业吸引了大量投资,并诞生了如远景能源、清电光伏等独角兽企业。在半导体领域,西安的半导体产业正在崛起,汇集了中芯国际、长电科技等知名企业,有望成为全球重要的半导体制造基地。此外,智能制造和生物医药领域,也涌现了如科大讯飞、迈瑞医疗等在各自细分市场中崭露头角的独角兽。

产业转移不仅带来资本和人才的流动,还促进了产业结构的升级。中西部地区凭借丰富的人力资源和土地资源,吸引了许多东部地区成熟企业的生产线转移,同时也为初创企业提供了发展空间。这种产业梯度转移为独角兽的培育提供了更广阔的市场空间,使得独角兽企业不再局限于传统的经济发达地区,而是呈现出区域分散化的发展趋势。伴随中国东部沿海城市向内陆地区的产业转移,中西部地区独角兽的发展将是中国创新经济的重要增长点。在未来,随着政策的持续推动和技术创新的深入,我们有理由期待中西部地区诞生更多独角兽企业,它们将与东部地区的独角兽一起,构建起更加均衡、多元的独角兽生态系统,共同驱动中国乃至全球经济的持续增长。

未来,我们有理由期待更多独角兽在中国这片创新的沃土上破土而出,它们将不仅推动中国经济的高质量发展,也将在全球科技舞台上写下浓墨重彩的一笔。在科技驱动的未来,中国独角兽企业的崛起,将是对世界科技版图的一次重新定义,也是对‘中国创新’的一次全方位的验证。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员