光伏,如何才能有效破除“内卷”,走出低谷?

光伏产品价格非理性下跌,光伏企业间“内卷”、同质化严重,这已经引起行业主管单位的高度关注。

6月20日,国新办在京举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家能源局在会上表示,当前中国光伏行业确实竞争非常激烈。为了引导产业健康发展,国家能源局将进一步稳定新增装机、引导规划产能,鼓励技术创新。

除此之外,国家能源局还将会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设,强化标准创新引领,促进产业的健康发展。

以上这几点,对于当下的中国光伏产业来说都称得上是“对症下药”。赶碳号认为,特别是最后一点——强化标准体系建设,强化标准创新引领,对于光伏产业的高质量发展,可谓意义重大。

2023年8月,工信部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》,提出全面推进新兴产业标准体系建设。在光伏发电领域,就是要聚焦于光伏应用创新融合发展趋势,研制光电建筑(BIPV)、光储系统、光伏农业、光伏交通等标准。

在当下,光伏制造企业均把目光专注在电池、组件的转化效率与输出功率的提升上,可以说为了提升哪怕0.1个百分点的效率,都倾尽巨大的人力和财力。比如,逛完2024SNEC光伏展,人们最大的感受恐怕就是光伏产品的同质化真的太严重了,储能产品的同质化,也像光伏一样严重。

多年以来,光伏企业围绕客户价值的创新实在有限。很少有企业真正能够站在下游电站的角度、站在如何提升光伏发电系统能量效率的角度,站在整体系统解决方案的角度,通盘来思考问题。

为什么这样说呢?

一方面,光伏制造企业为了提升1个百分点的效率,费尽九牛二虎之力。另一方面,光伏发电系统能量效率极低,按目前标准只有80%左右,造成巨大浪费。

下游电站统能量效率不高的原因,还是在于光伏发电系统并没有实现真正的差异化——很多光伏应用场景,都在使用同一种解决方案。

这个行业的普遍痛点,这么多年下来难道就没人注意过吗?

肯定不是。光伏电站的业主方,大多是央国企,本身有其自己一套固定的机制和体系。想要改变这些,其实并不容易。

赶碳号注意到,一道新能这家新兴企业,正以出生牛犊不怕虎的破冰精神,团结了一批科学家,在这领域全面发力。

最近,一道新能首席技术官宋登元博士接受了赶碳号的独家专访。

宋登元 一道新能源科技股份有限公司 首席技术官

宋登元博士,毕业于澳大利亚新南威尔士大学光伏工程专业,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家、国家“863”科技计划项目首席专家、国家重点研究计划“可再生能源与氢能”专项总体专家组专家。

宋博士具有超过35年的光伏领域研究经验,现任一道新能首席技术官,兼任国际半导体产业协会(SEMI)中国光伏标准技术委员会主席,国际电工委员会(IEC)TC82光伏标准委员会委员、中国绿色供应链联盟光伏专业委员会副主任。

宋博士是我国n型产业化技术的领军者,曾建立了“光伏材料与技术国家重点实验室”并担任首任主任,主持国家973计划,863计划和重点研发计划项目以及省部级研发计划项目20余项,发表科技论文260余篇,参与制定国际、国家和行业标准120余项,获得专利授权50余项,荣获国家和省部级科技进步奖励10余项。

在2024 SNEC大会上,宋登元博士被授予“全球太阳能科学家”荣誉,以表彰他在N型技术研发和产业化领域的做出的杰出贡献。“全球太阳能科学家”由全球绿色能源理事会、全球太阳能理事会、亚太新能源行业协会、亚洲光伏行业协会等共同评选。

01

众生向上,一道向“下”

赶碳号:

当下的光伏,可谓是一个求异存同的时代。特别是在光伏组件价格非理性下跌的极致内卷时代,如何为客户提供差异化的产品和服务,是每家光伏企业都要共同面对的。

一道新能是光伏组件出货量TOP10中唯一的新晋企业。光伏很残酷,一道新能能够跻身前十,背后肯定有自己的一套商业模式、逻辑和打法。你们的产品和服务,和别家企业最大的不一样是什么?

宋登元:

一道新能在商业模式上有一个鲜明的差异化特征,就是我们是为数不多没有向光伏上游扩张、而是向下游系统解决方案发力的一家企业。

一道新能是一家年轻的企业,创立于2018年。虽然公司团队都是光伏圈的老兵,但企业很新。在目前所经历的这一轮光伏周期里,我们注意到很多企业都在努力完成垂直一体化布局。

因为在过去这几年,光伏四大产业链各环节的盈利并不平衡。这样企业会倾向全产业链都布局,赚钱的机会就更多一些,从供应链角度,企业抗风险能力也更强一些。当然,我们现在已经看到了结果,其实这是一把双刃剑,赚钱的时候一体化企业赚得多,在各环节都在亏损的时候其实亏得也多。

垂直一体化,如果大家都超着这个目标去做,从本质上也是一种同质化竞争——这是在资本层面的竞争,比拼的往往是资本投入。因此,垂直一体化其实并不是一个最佳的商业模式,因为光伏行业本质上是需要做精,还是需要专业化分工的。

所以,从最开始和别人最大的不同之处在于,我们并没从电池这一环向上游扩张,而是坚持向下游发展——致力于要做全场景光伏系统解决方案的提供商。

我从事光伏材料与技术研究到今天有30余年,经历了行业从无到有的各个大小周期。光伏发展到今天,我们制造企业在上游做了大量的工作,包括多晶硅在内,我们从过去的三头在外到现在的自主可控、全球引领。而对于太阳能电池,现在就是在比拼零点零几的效率提升。

但是,和上游的制造业相比,光伏的下游系统端实际上还比较粗放。尽管晶硅电池组件的效率在不断提升,但光伏电站系统的能量效率(或称能效比)实际上只有80%左右——因为大于80%就是合格了。

20%左右的能效损失,因素比较多。无疑,走差异化道路,针对不同的应用场景和气候区,提供因地制宜的全场景光伏系统解决方案,是解决这个问题的有效途径。

我们一开始就认识到这个巨大的行业痛点。我们在上游再努力,如果光伏系统的能量效率提升不起来,产业链上游的成果很难发挥效益。我们如果聚焦于此,就可以直接为我们的客户创造更大的价值。

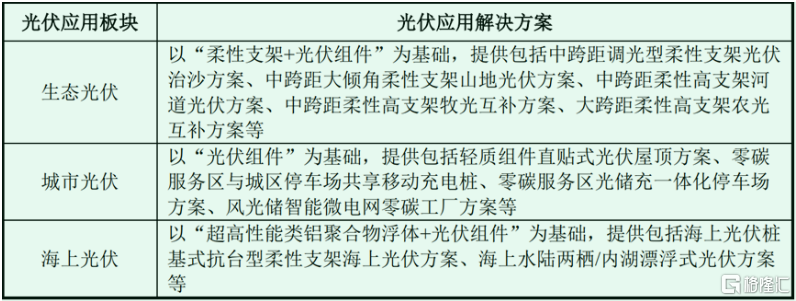

一道新能光伏应用解决方案;来自公司招股书

“全场景光伏系统解决方案的提供商”,赶碳号简单理解,就是“光伏+”,让光伏应用更加高效。但是知易行难。一道新能做了哪些工作呢?

公司招股书显示,近年来,一道新能研发了全场景全流程的光伏系统解决方案,分为生态光伏、城市光伏和海上光伏三个板块。

其中,生态光伏以柔性支架产品为支点,采取差异化竞争策略,致力于山地、水面、林地等复杂场景的综合利用。

一道的柔性支架通过张拉预应力控制拉索弧垂,采用南北向稳定索杆系统将结构形成整体,增加承重索的抗扭刚度,大幅提高抗风振性能,解决了传统光伏支架占用土地多、复用难度大、工程造价高等问题,有效助力国土资源综合复用,拓宽了光伏电站的应用场景。

现在,柔性支架不仅是一道新能的重要业务板块,同时也有力支撑起公司的电站工程EPC 业务。

宋登元:

回到光伏行业的本质,除了推动能源转型、应对气候变化这个重任以外,我认为还有一个非常重要的功能,那就是光伏的生态治理功能。

我国沙漠化生态治理在过去想了很多办法,比如种树治沙,但效果并不十分理想,人退沙进,收效甚微。光伏为生态治理提供了近乎完美的解决方案。

光伏治沙的成功实践也告诉我们,光伏系统设计必须要与地貌和气候特点相结合,同时组件要匹配当地光谱特点,必须要差异化。

光伏行业未来的发展趋势,一定是需要一种综合能力。综合能力除了我们都知道的产品力以外,还需要适应性。后者是我们行业过去多年以来一直忽略的。靠一款产品打遍全国、打遍全球市场的时代,真的已经一去不复返了。

我们现在所说的组件功率、转换效率,实际上是在实验室的测试结果,就是AM1.5光谱的标准条件下获的。

(赶碳号注:实验室一般采用AM1.5光谱(即地面中午晴空太阳光,1000 W/m2)、25ºC作为测试电池和组件效率的标准条件。

AM的意思是air-mass(大气质量),就是光线通过大气的实际距离比上大气的垂直厚度。AM1.5就是光线通过大气的实际距离为大气垂直厚度的1.5倍。1000W/m2是标准测试太阳电池的光线的辐照度。25ºC就是在25ºC的温度下工作。

太阳电池效率会随温度升高有一定下降,它在使用时温度会升高,再通过温度系数就可以计算得出他工作时的电压电流和输出功率。)

宋登元:

在光伏实际应用环境下,气候和光谱环境千差万别。我们国家主要气候区有七个,光的气候分区有五个。影响室外地面照度的气象因素主要有太阳高度角、云、日照率等等,我国地域辽阔,同一时刻南北方的太阳高度角相差很大。

气候中有干热,有湿热,有海洋气候,等等。即使同一个温度之下,光谱也会不同。

我们要为这种细分市场提供更精准的产品,只有这样才能为客户创造更大价值,无论是发电量的提升,还是产品更好的耐受性等等。

赶碳号:

目前的集采体系低价中标现象仍然比较突出,并没怎么体现出这种差异化。未来局面会有所改变吗?

宋登元:

我认为随着时间的推移,集采政策会有相应的调整,会更加有针对性。我相信国家会倡导,可能会出台一些措施,鼓励光伏产品的差异化,精确匹配市场需求,创造更大的经济效益,实现光伏行业的高质量发展。

02

运气和实力

在这一轮光伏大洗牌中,众生平等。坚持不做垂直一体化,现在反而成了一道新能的优势。

最近几年,光伏行业的新玩家有很多。但是,组件出货量一骑绝尘、在短短4年内真正跻身于TOP10的,也就一道新能唯一一家。

赶碳号曾经一度认为,一道新能是一家非常幸运的企业。现在看来,一家初创企业如果在某一个时点上做了正确的事,可能是运气的话,但全部都做对,就不能说是运气了。这背后是能力,也是功力。回顾一道的“运气“,总结起来主要有以下几点:

1. 完整跨越周期:

公司在2018年创立,恰好完整地跨越了这一轮周期,特别是赶上了2020年我国“双碳”战略发布与实施,使光伏市场得到了井喷发展。不只是幸运地踩准了点,而且也真正吃到了肉。我们能够看到,去年低今年初有很多新玩家入行,恰恰踩在了最高点。就像炒股,站在山顶上的感觉一定不会好。

2. 拒绝快钱诱惑:

上文已经提到,在头部主流企业都在追逐垂直一体化之时,一道新能这家公司居然一直在外采硅片,没有自建任何硅片产能。众所周知的是,在2022年前后,硅片几乎是来钱最快的一个环节,只要上硅片产能,只要短短几个月就能迅速赚钱。一道新能没有去赚这个他们看得到的快钱。

3. ALL IN TOPCon:

一道入行的2018年,光伏行业那时的电池技术路线其实并不清晰,一方面P型还是主流,另外当时在光伏企业眼中,未来的技术路线究竟是TOPCon还是HJT,其实并没有一个确定性的结论。当时,一道新能毫不犹豫的坚守地选择了N型TOPCon这条目前绝对主流的技术路线,而不是其它,对于一个新建立的企业,使研发效率和研发投入都做到了最大化。这也是一道能跻身TOP10的重要原因。

4. 新企业老团队:

一道新能企业虽新,但是由一个光伏老兵组成的光伏管理团队。以董事长刘勇为带头人的核心团队在光伏产业摸爬滚打了20余年,对光伏发展的第一性原理及技术发展方向要深刻的理解和把控。对于未来,一道新能一直有着清晰的技术发展路线。

用行业中一家TOP10组件企业掌门人的话来说,只有进入TOP10,才有机会上餐桌——才能参与央国企的集采。众多进入不了前十的企业,连参与竞标、报低价的资格甚至都没有。

所以,当下的光伏可谓愁云惨淡,行业性亏损,开工率不足。但是,一道新能最近居然还在发布招聘广告,成为光伏吃瓜群众的谈资。

赶碳号:

当下光伏行业性亏损,但也有一个环节可能是不亏的,那就是组件企业。硅料、硅片、电池片三个环节的价格都已经跌到现金成本以下。各个环节,都有企业为了保现金流不断而亏本出货。这就造成一个反常的现象,有品牌的组件企业,如果外采电池片,反而能够有一定的毛利。

宋登元:

确实会出现这种情况。产业链越短,现在的压力就越小,特别是组件环节。

组件作为行业的终端产品,在很大程度上是靠品牌和质量来驱动的。前面三个环节都是中间产品。新玩家中像一道新能这种在短时间内,品牌知名度迅速上升占领市场,其实也不多见。2023年我们N型产品出货量位于全球前三,2024年1-3月,我们的国内组件中标量排名第7位。

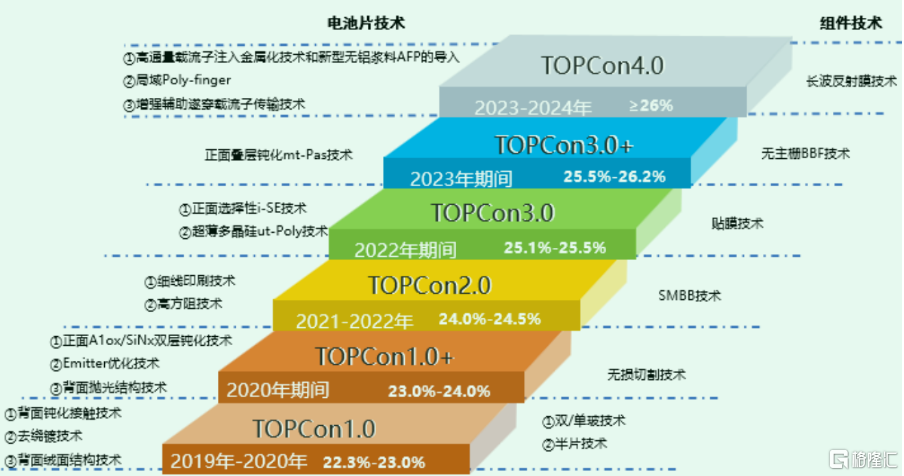

产品的竞争,本质上其实还是一家公司创新力的竞争。举个例子,一道新能一直进行TOPCon技术自身迭代,特别是到TOPCon4.0时代,一道新能采用材料创新,通过新材料提升载流子选择比,得到更优异的钝化效果;采用电池结构创新,通过高的光谱利用复合钝化和陷光技术,使电池太阳光谱中长波长和短波长的利用率大幅提升;采用技术方法创新,通过激光高通量载流子注入工艺,使在光场、热场和电场的耦合作用下,降低金属电极与硅的接触电阻。这些成果支撑了一道新能全新的TOPCon电池结构。

我们现在笼统地说,各家的电池量产转换效率能做到26%左右,但是还要看良率和技术提升的潜力,实际上各家有很大不同。因为我一直做技术,所以我并不认为便挖几个人、买来生产线就能做好光伏的。这需要深厚的技术积累和沉淀。各家公司的成本千差万别,持续技术的开发能力也大相径庭。这就是竞争力。我们量产转化效率26%以上之后,整个良率可以做到97-98%。

赶碳号:

一道新能在外人眼中是一家新企业,但从行内人都知道,公司团队都是光伏圈的老人,经历过前三轮的光伏周期。所以,一道新能肯定不是新手不是外行。另外,赶碳号在很多场合看到一道的人演讲,发现咱们身上的气质和其他光伏企业显著不同。

宋登元:

的确如此。

一道的核心管理团队大部分是技术出身,一心专注在光伏产业上,把产业当事业来做。一群志同道合的人一起做新能源的事业,就是“一道新能”的由来。

这就决定了我们公司的管理理念很简单。董事长刘勇对一道新能管理理念的诠释是“创新为本、信任为基、沟通为要,效率为先,效益为上”。因此,对于事情的判断很理性,会从行业的第一性原理和企业的核心价值出发,会从行业的最大痛点、产业的本质来思考问题,而很少受到外界的影响和诱惑。

一道新能发展的定位有两个,除了上面提到的致力成为全场景光伏系统解决方案的提供商,我们的另外一个定位是,要做“N型技术的引领者”。作为一家新企业,提出这样一个定位不难,但真正做到并不容易。

2018年8月8日公司成立的时候,实际上一上来就面临着未来的技术路线选择问题。

一道要做新技术的引领者,要引领哪个技术?对于一家新公司来说,实际上还面临一个问题,公司的资金没有老玩家那么雄厚,科研条件也不允许在所有技术路线上全都布局。

正因为一道新能的管理团队绝大多数人都是技术出身,在选择技术路线时,完全是基于对光伏技术本质的理解和判断。一道新能从最开始就坚定选择N型TOPCon技术路线,只选择了这条路,这绝不是押宝压出来的。

当时,对于技术路线判断的准确性,就决定公司的生死。

N型TOPCon高温技术路线,是兼容PERC技术基础装备和基本工艺,但是却采用了全新的钝化接触原理,使理论效率从PERC的24.5%,提升到28.7%。

能最大化的兼容上一代技术,这恰恰是TOPCon最大的一个优点。

当然,有媒体解读认为这是一个缺点,老的企业PERC的产能,没办法而为之,实际上是不对的——因为人类科技的发展,都是站在巨人的肩膀上。半导体芯片是,光伏电池也是。光伏技术兼容成熟的装备和工艺就会令其发展更稳健,LCOE更低,性价比更高,设备、成本降本潜力就更大。

第二就是人才资源。前些年PERC技术发展积累了很多的人才储备,TOPCon与PERC基础工艺的相通性,使TOPCon的人才支撑有足够的厚度。

第三当然是最重要的,就是产业生态。这是光伏降本的最大驱动力。因为兼容上一代技术,产业生态就快速成熟,干的企业多了,产业链供应链齐全完备,自然成本就降低的快速,这是一个正反馈增强的过程。

所以,一道发展到今天,我们在产品研发上没有走过任何弯路,可以说好钢用在了刀刃上,这对一家初创公司非常重要。

03

未来五年,什么是主流的光伏技术?

赶碳号:

最近HJT发展速度很快,BC发展也很快,你判断TOPCon的生命周期有几年?

宋登元:

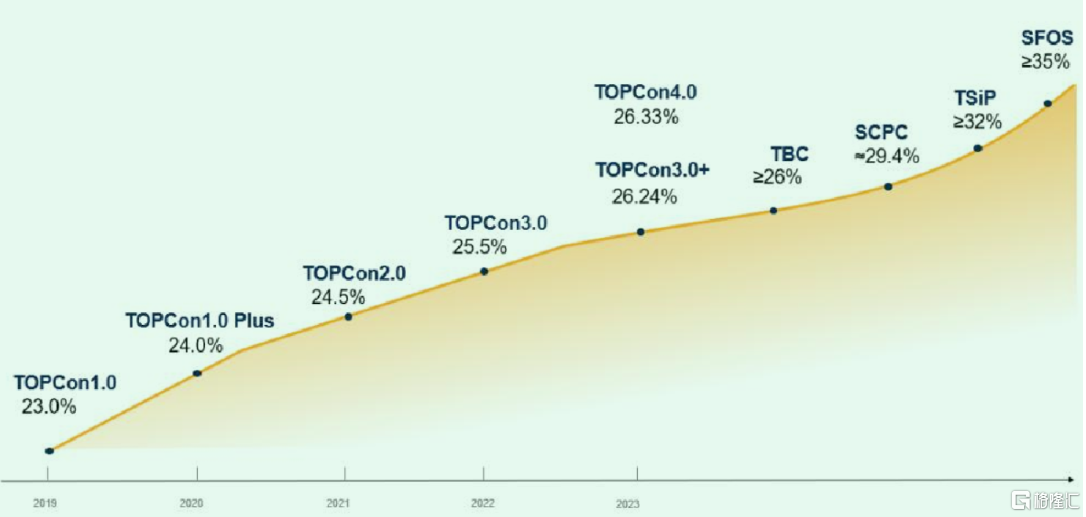

技术的百花齐放是光伏快速发展的一个重要驱动力,所以光伏技术正处在一个最好的发展时期。对于一个光伏技术的生命周期,最重要的是它能保持最低的LCOE时间。

PERC电池的生命周期可以作为一个参考。根据中国光伏行业协会的数据,PERC的产业高峰期,从2018年市占率达到33.5%,一路发展到2021年最高峰91.2%,再到2023占比70%,预计今年下降30%左右。这一过程经历了6年时间,维持在50%以上的高市场占有率也有5年。

我认为TOPCon占市场主流的时间至少有5年。这是因为与PERC相比,TOPCon有其自身的优势:钝化原理先进、理论效率接近极限,产业生态及其完整、降本增效空间大。

在PERC成为主流之时,当时市场中就有比它效率更高的N型电池,比如IBC、TOPCon或PERT、HJT,其中IBC(SunPower)、HJT(松下)和PERT(英利)已经有规模化生产,只是因为当时这几种电池成本高,没有发展起来。

TOPCon技术另外一个特点,就是由我们中国光伏人首先把它从实验室的概念做到最先进的大规模产业化——这项产业化技术我们处于绝对领先的地位。

从发表的硅电池效率计算结果看,TOPCon、HJT和BC的理论效率基本上在28.7-29.1%之间,并没有太大的差别。未来还是要看各种技术的产业生态、性价比和市场接受程度。

TOPCon技术已经成为主流的情况下,全产业链的科技投入导致2023年TOPCon效率提升了几乎一个百分点。因此,技术都在并行发展,逆水行舟,不进则退。并不是说TOPCon在这里停滞下来,其它技术发展。TOPCon也在快速发展,效率仍在持续提升,成本在下降,就是看谁降本提效的速度更快。

HJT和TOPCon是基于同一种钝化接触原理的平台化技术,只不过他们使用的钝化接触材料体系不同。前者使用了本征非晶硅/掺杂非晶硅体系,后者使用了SiO2/掺杂多晶硅体系。

BC(Back Contact,背面接触)技术的本质,是一种电池的金属化结构技术。与常规电池的两面都有金属化电极结构相比,BC电池把正负电极全部放在电池片背面,以减少正面电极的遮光损失。但BC电池最核心的,是用什么钝化技术在背面做电池结构。这种结构决定了电池的最高效率。

一道新能2024SNEC展会上首次推出的BC组件,称为DBC组件(DAON-BC)。我们把TOPCon的钝化接触技术用到BC电池上。因此BC技术的关键,是背面钝化采用什么技术,这才是一个核心的问题。如果用TOPCon钝化结构,通常称为TBC技术;用HJT钝化结构就是HBC;目前也有使用TOPCon和HJT的混合钝化接触结构制作BC电池的,称为THBC技术。

一道新能源由于有良好的TOPCon电池技术沉淀,我们开发了DBC电池和组件。DBC电池是把SiO/p+-poly和SiO/n+-poly都做在电池背面,因此需要较好的TOPCon电池的技术积累。

做这样的结构,需要进行激光图形化处理和电极间的绝缘处理。相对于两面电极结构,工艺较为复杂,目前成本也较高。

实际上,从2020年并行着TOPCon技术,我们团队就开始研发DBC电池,目前已经研发到了DBC3.0,电池效率达到了26%以上,组件效率超过了24%。之所本次展会才推出DBC组件产品,主要是考虑到它的经济性问题,以及整个产业生态的成熟度。

由于DBC产品的功率高、颜值高,所以一道新能将这款产品定位在高端分布式和BIPV等细分市场。

一种光伏技术发展的生命周期,实际上是一个动态的过程,因素还是比较复杂的。除了自身发展的潜力之外,其它竞争技术的产业生态和降本提效的时间也是一个重要因素。像PERC,即使到了2024年市场还能占到30%左右,真正降到10%以下还要两三年时间。

放眼未来五年,其实产业化的硅电池到不了真正的理论极限,因为有一个成本问题。

马丁格林教授预测说,硅电池效率能达到28%,超过29.4%的硅太阳能电池极限就需要叠层电池技术。叠层技术也有很多,三结砷化镓叠层电池早已经用在航天上,目前聚光四结砷化镓叠层实验室电池效率已经达到了47.6%,但是成本太贵了,无法用于地面发电。

现在看有成本下降潜力的,就是硅钙钛矿叠层。硅电池是最稳定也是最便宜的底电池,钙钛矿具有材料丰富具有能带可调节的特点,适合于做顶电池。当然,目前钙钛矿电池还有有稳定性的问题需要去解决,未来挑战性还是非常大的。一道新能也把硅钙钛矿叠层电池(称为TSiIP)作为未来的技术进行研发。

04

一道新能技术如何布局?

一道新能源TOPCon技术发展脉络;来自公司招股书

赶碳号:

一道新能新技术如何布局,研发体系和其他企业有什么不一样的地方?

宋登元:

一道新能制定了“一主引领、三翼驱动、全面发展”技术发展战略。

“一主”就是以最先进的钝化接触TOPCon电池结构为基础和依托,发挥引领作用,支撑其它技术的并行发展,使高效电池效率超过40%。“三翼”是DBC技术(DAON-BC)、TSiP钙钛矿/硅叠层技术、SFOS硅基激子裂分倍增电池技术。“三翼”共同驱动,技术全面发展。

我们用一道新能自主研发的具有高开路电压的TOPCon这种高性能低成本电池作为底电池,上面叠钙钛矿。现在我们实验室的小面积做得还不错,效率达到了32.3%左右。

当然,还有与新南威尔士大学共同研发的SFOS硅基激子裂分倍增电池技术,单线态裂分的这种更新的概念,目前主要在实验室的基础研发的阶段,未来的电池提效潜力将超过40%。

一道新能把目前主流的技术做精做细,多翼发展,什么技术大规模扩产,主要还是看性价比。如果我们评估DBC的性价比较高,就会快速量产,迅速把产能提上去,公司的前沿技术路线到量产实际上是一个动态调整的过程。

一道新能源电池技术线路;来自公司招股书

宋登元:

一道新能正在做的,是一种相互支撑的一种体系化、系统化、能掌握任何新兴技术发展机会的研发体系。

我们对于任何技术都没有偏见,因为喜欢新技术是研发人的本能。大家都是做研发出身,对于所有新技术都是感兴趣的,并不会因为目前一道坚持了TOPCon,就对其它技术排斥。我们对所有的新技术都是非常敏感的。一道的研发体系有两个特点:

第一,我们能够掌握最新的技术发展趋势和动态,甚至包括很多萌芽阶段的,而且能对这项新技术的产业化前景进行评估。创始人刘勇董事长本身是半导体芯片研发出身,我是做光伏出身。我们过去的背景决定我们与国内外众多科研院所、高校的联系非常密切。很多新技术,包括国际最著名的刊物《nature》、《science》刚发表的光伏新概念的论文,我们都会得到,从产业化的角度来评价这项技术未来产业化的潜力。从信息掌握上,一道新能不会由任何遗漏。一道新能的产学研的交流活动非常深入,做得也比较有特色。

第二就是体系化。一道新能的“一主三翼”技术战略,实际上是全面发展,但各个技术路线之间是有联系的相互支撑的,不是孤立的。因为一个孤立的成熟技术,很难对新技术进行有效支撑,这样新技术的研发成本很难降下来。一道新能的“一主三翼”,都是在TOPCon这种技术路线支撑下来进行的。这样的话相互支撑,相互促进,是一种体系化的发展。

05

光伏技术门槛是高还是低?

赶碳号:

这一轮行业洗牌,给人的感觉是光伏的门槛很低,你怎么看这个问题?

宋登元:

肯定不对,这是一种错觉,光伏的技术门槛很高。你想想,现在太阳能电池的转化效率都做到25-26%了,这对于全球的光伏发展贡献是巨大的。这种效率是我们在大面积硅片上,用规模量产线实现的。现在就是在大学的实验室里,其实在小面积的硅片上都很难做出这么高的效率来。

去年5月,新南威尔士大学的马丁格林教授团队来公司技术交流,参观完实验室和生产线,教授们的感触就特别深,非常佩服中国光伏企业的这种劲头,这种产业化研发能力。

马丁格林教授是1974年在新南威尔士大学(UNSW)建立光伏实验室的,那时的晶硅电池实验室最高效率在13%左右。马丁教授团队持续为提升晶硅电池努力着,到了1999年时,将尺寸4cm2 PERL电池的实验室效率提升到了25%。当时,大家就认为这已经是天花板了,实验室效率再提升已经很难了。事实上这个效率记录被保持了15年,到2014年才被打破,可见突破有多难。

现在我国在大规模生产的电池效率已经远远超过25%效率,电池面积达已经到了330-440cm2。

对于TOPCon这种同质结太阳电池的开路电压,当实验室达到了724mV时,大家认为已经到了同质结太阳能电池的天花板,因为理论值大约在750mV左右。在一道新能的努力下,TOPCon电池的开路电压达到了742mV毫伏,快接近理论值,颠覆了以前的认知。

所以,目前光伏产业的技术门槛是很高。认为门槛低,那是种个表象和误解——就因为现在资本的力量推动过多的企业参与到这个赛道。

现在企业都在寻找新的经济增长点,光伏都被大家看好,因此跨界光伏的就太多了,开始价格内卷。

但我们希望的是技术内卷,而不是价格内卷。技术内卷能够促进技术进步,进一步抬高行业门槛,而价格内卷只会损坏行业健康发展,使大家缺乏资金无法进行有效的科研投入。

就像我刚才说的,你要真正深入进去之后就会发现,光伏企业之间其实是千差万别。真正成为有品牌、有技术积累、有团队协同创新能力的企业并不多。

我认为属于市场的事情,让市场来解决,在发展中解决问题。很多没有技术、没有品牌、没有持续发展能力的企业会在这一轮被淘汰。

总之,一个能把量产效率快要干到理论效率的行业,持续创造光伏电池最高效率的产业,门槛怎么可能低呢。

END

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员