前言:7、8月份,市场将进入全年旺季交易最有效的阶段,而在景气稀缺的当下,旺季作为重要的基本面线索,需要逐渐提升关注。那么各行业淡旺季有何规律?淡旺季与股价表现之间有何关联?从胜率和赔率视角观察,7、8月份有哪些旺季行业值得重点关注?详见报告:

一、各行业淡旺季有何规律?

不少行业都存在着淡季和旺季的区分,淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化,而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面,当行业处于旺季时,产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较优势;另一方面,作为一年之中生产和销售最为关键的阶段,旺季盈利表现也将影响甚至决定了全年的盈利水平,是检验业绩成色、校准盈利预期的重要窗口。

那么如何寻找行业淡旺季规律?一个最直观的方法就是观察行业在不同季度的营收分布:当处于旺季时,当季营收水平通常会明显高于其他季度。

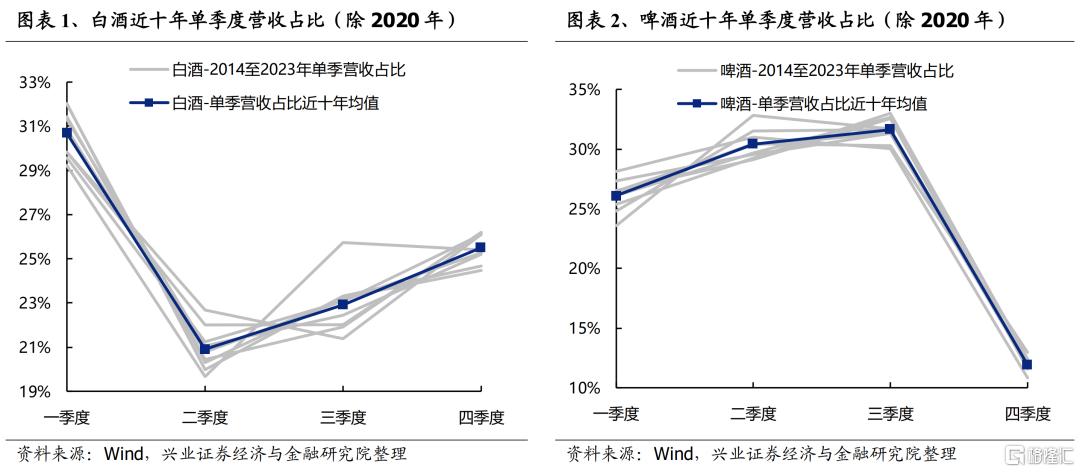

以白酒和啤酒行业为例:观察过去十年各季度营收占比的分布,一季度通常是白酒营收占比最高的季度,主要受春节消费需求释放影响,是最重要的销售旺季,四季度是次旺季,而二季度则是淡季;对于啤酒行业,受夏季气温攀升以及音乐节、啤酒节、体育赛事等带动影响,三季度是传统销售旺季、营收占比最高,二季度为次旺季,而四季度则属于淡季。

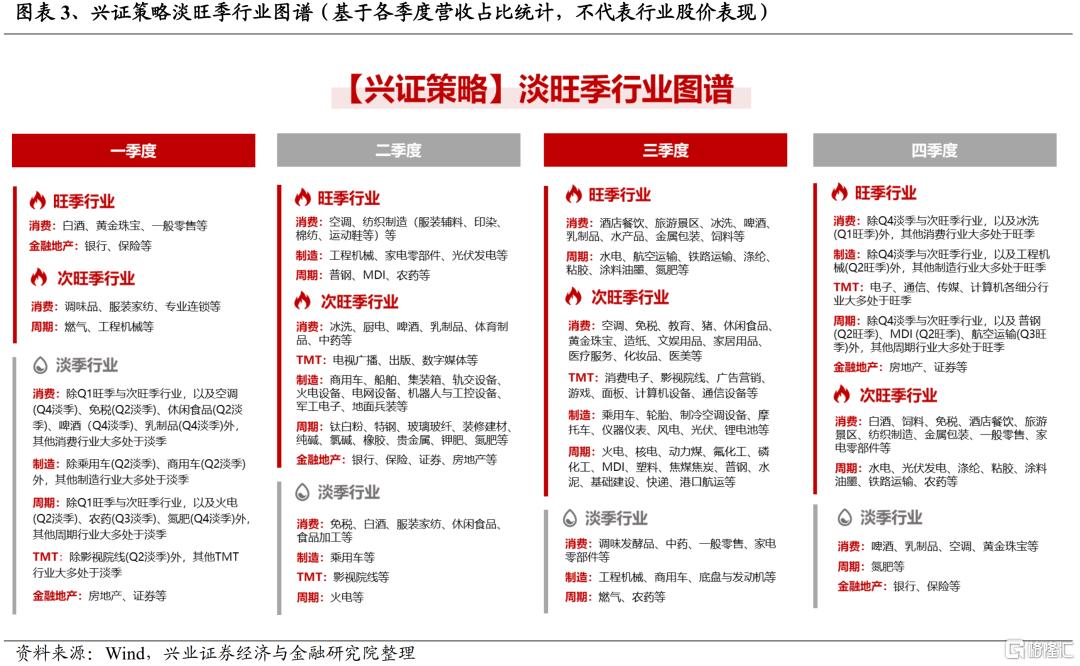

因此,基于近十年单季度营收占比分布,兴业证券对各行业的淡旺季规律和驱动因素进行了全面梳理。考虑到部分影响淡旺季的因素存在跨季(如“金三银四”、“金九银十”等),所以除了淡季与旺季,兴业证券也进一步区分了次旺季(单季营收占比次高的季度)。

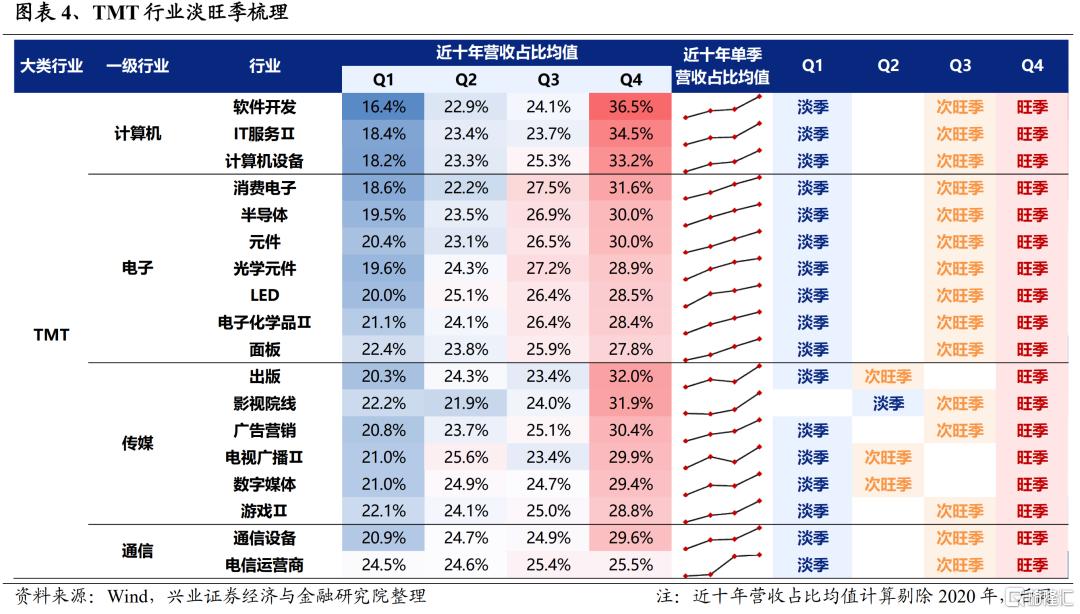

(1)TMT

从TMT行业的淡旺季分布看,旺季普遍集中在四季度、三季度多为次旺季,而一季度多为淡季:

四季度为TMT行业传统旺季。一方面在电子新品集中发售、中秋国庆双节假期、“双十一”等大规模消费促销活动共同带动下,消费电子产业链、以及影视院线、广告营销、数字媒体等传媒行业迎来旺季;另一方面,四季度也是计算机、通信行业订单收入确认的密集期,营收占比全年最高。

三季度则主要受暑期假期消费影响,多数TMT行业迎来次旺季。电子、计算机设备、以及传媒中的广告营销、影视院线、游戏等消费属性偏强的TMT行业,三季度营收占比相对更高。

二季度为出版、电视广播、数字媒体的次旺季,影视院线则步入淡季。出版受春季展会活动需求旺盛与教材招标启动影响二季度迎来次旺季,同时二季度电视广播、数字媒体营收占比也相对较高为次旺季,而影视院线受春节档结束、二季度假期较为碎片化等因素影响则步入淡季。

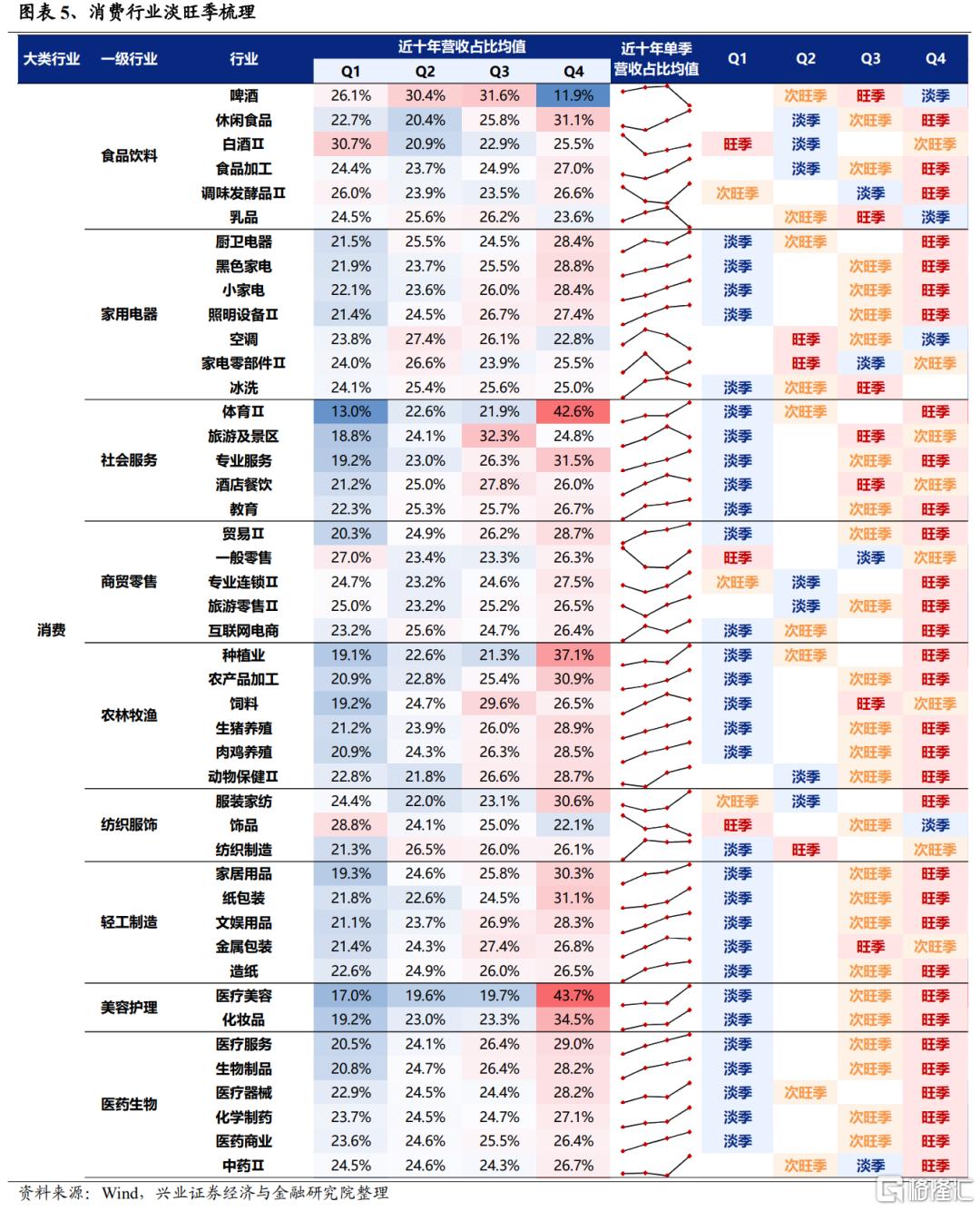

(2)消费

从消费行业的淡旺季分布看,旺季与次旺季主要集中在三、四季度,一季度多为淡季:

四季度大多消费行业均迎来旺季或次旺季。四季度作为传统消费旺季,也是大多数消费行业营收占比最高的季度,除啤酒、乳制品、空调、冰洗、黄金珠宝等部分淡季行业外,多迎来旺季或次旺季。

三季度在高温与暑期消费影响下,啤酒、乳制品、冰洗及出行链迎来旺季,其他消费品也多迎来次旺季。一方面,夏季气温攀升,啤酒、乳制品、冰洗、水产品,以及与之相关的金属包装、饲料等品种产销需求旺盛;另一方面,暑期出行旺季,拉动了酒店餐饮、旅游景区、免税、航空运输等出行链需求增长;此外,家电家具等地产链在楼市“金九银十”带动下也多在三季度或四季度步入旺季或次旺季;而调味品、中药、一般零售(超市百货)等在三季度则步入淡季。

二季度空调、纺织制造(服装辅料、印染、棉纺、运动鞋等)步入旺季,厨电、冰洗、啤酒、乳制品、种植业、中药等步入次旺季,白酒、休闲食品、免税、服装家纺则步入淡季。

一季度受春季假期消费影响,白酒、黄金珠宝迎来旺季,服装家纺、调味品则迎来次旺季,而其他消费行业则大多步入淡季。

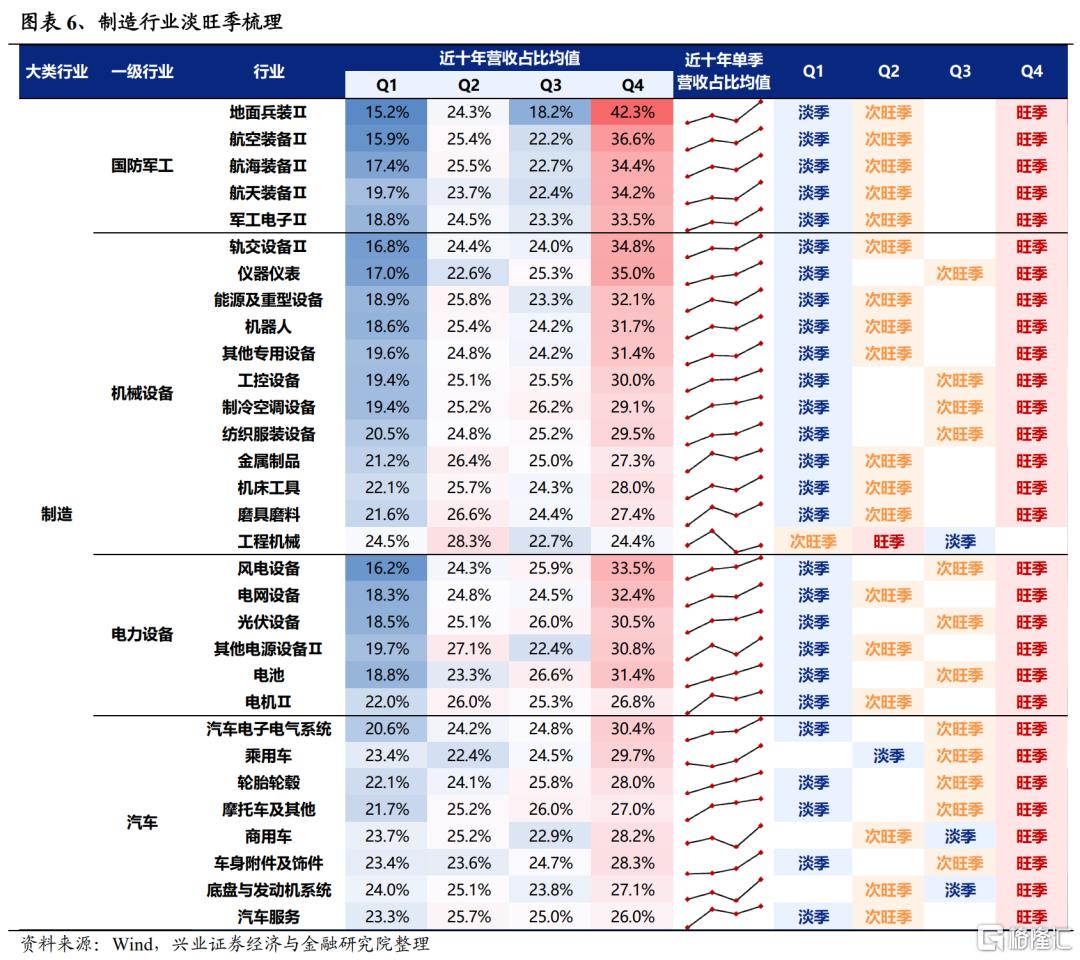

(3)制造

从制造行业的淡旺季分布看,旺季主要集中在四季度,二、三季度多为次旺季,一季度通常为淡季:

四季度是大多数制造行业传统旺季。一方面,军工企业产品交付和确认收入普遍集中在四季度,单季营收占比均超过三分之一;另一方面,随着夏季高温雨水季节性因素影响消退、重大项目建设迎来“金九银十”施工旺季,对机械设备相关产品需求显著提升;此外,光伏、风电及配套电网设备等由于四季度(主要是秋季)发电环境更为适宜,通常也是装机旺季;而汽车则主要受四季度传统消费旺季效应提振。

二、三季度多数制造行业步入次旺季。二季度春季开工高峰期叠加6月年中考核赶工期,工程机械迎来旺季,其他多数制造业品种也迎来次旺季,而乘用车在二季度则步入淡季;三季度受天气因素影响,工程机械、商用车行业则步入淡季,汽车在暑期消费带动下步入次旺季。

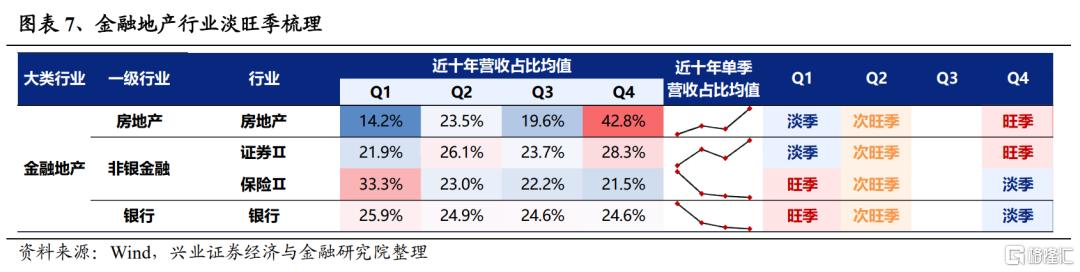

(4)金融地产

从金融地产行业的淡旺季分布看,银行和保险一季度迎来旺季,地产和券商旺季则在四季度,次旺季均在二季度:

地产与证券行业均在四季度迎来旺季,淡季均在一季度。房地产受楼市“金三银四”与“金九银十”传统销售旺季带动,二季度和四季度营收占比较高。而市场年末行情与春季躁动期间交易活跃度提升,也成为证券行业在二、四季度迎来次旺季和旺季的重要原因。

银行与保险的旺季则均在一季度,淡季均在四季度。一季度旺季主要源于银行和保险行业一季度“开门红”营销,此后营收占比逐季回落,四季度步入淡季。

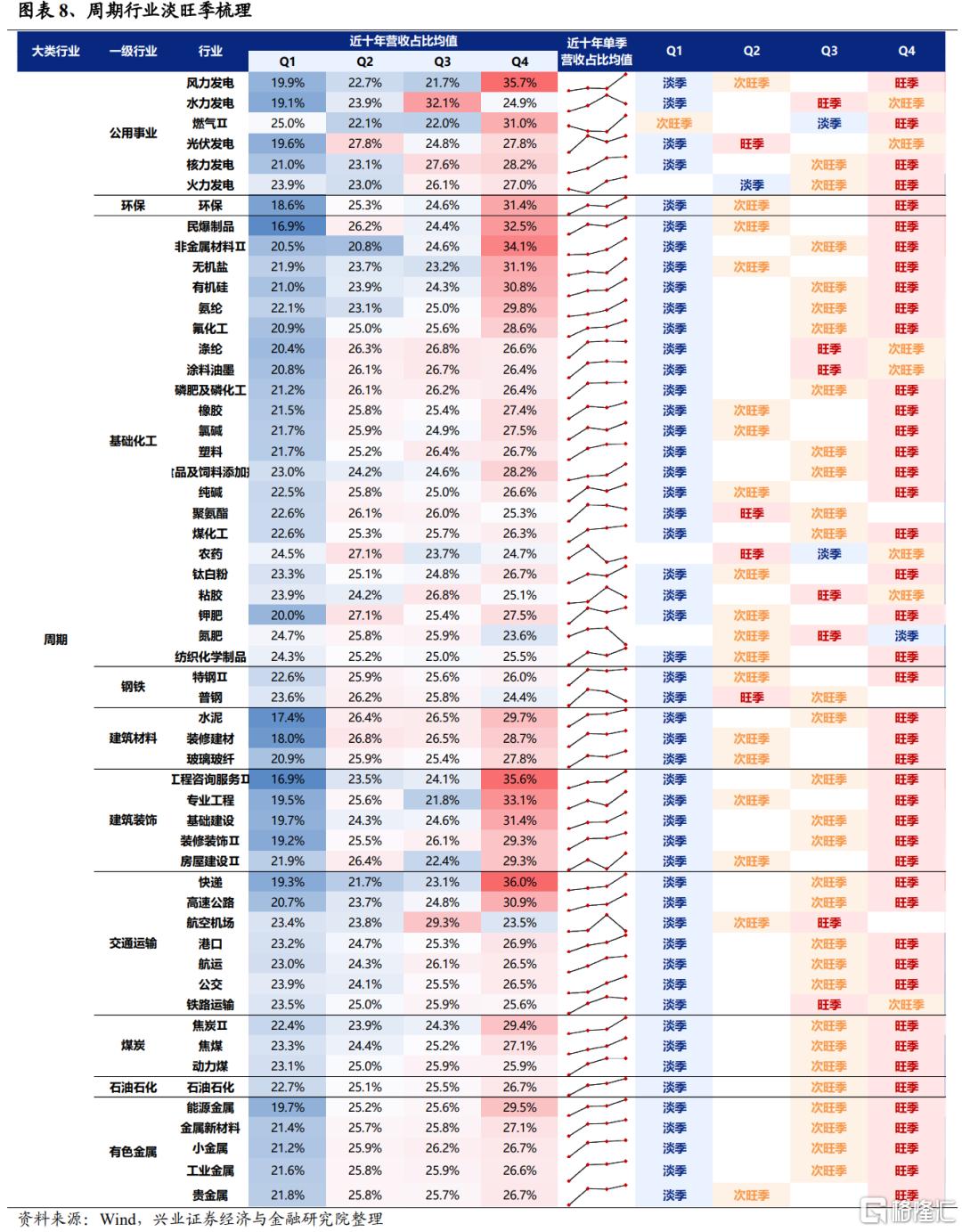

(5)周期

从周期行业的淡旺季分布看,与制造行业类似,四季度是大多数行业的旺季,二、三季度为次旺季,一季度则普遍为淡季:

四季度大多数周期行业迎来旺季。一方面,随着天气转冷,热耗需求提升,石油、煤炭、天然气等能源品及火电步入传统旺季;另一方面,受秋季基建地产项目开工高峰期影响,民爆制品、钛白粉、涂料油墨等地产基建链化工品,水泥、玻璃等建筑材料,以及钢铁、有色、建装等行业四季度营收占比通常较高;此外,四季度作为国内与海外的传统消费旺季,港口航运、物流快递、以及消费化工品如化纤(涤纶、氨纶、粘胶等)、食品及饲料添加剂等也多迎来旺季或次旺季。

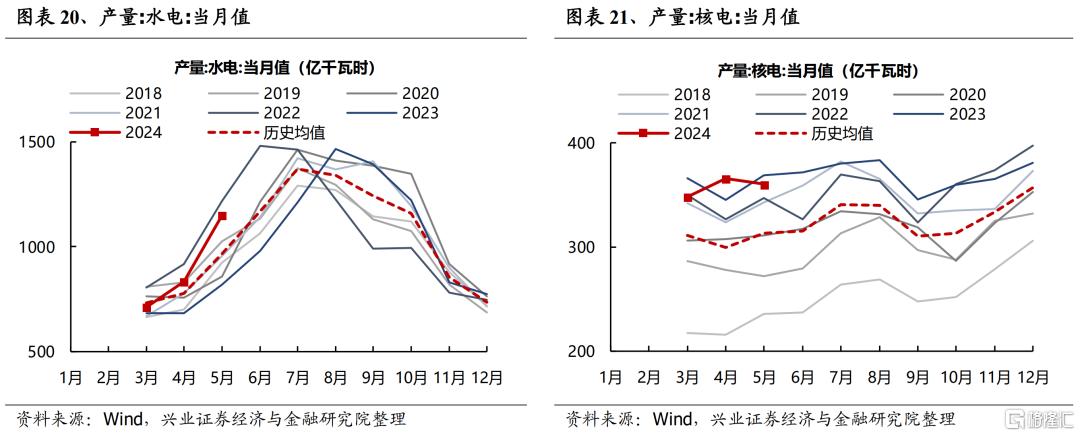

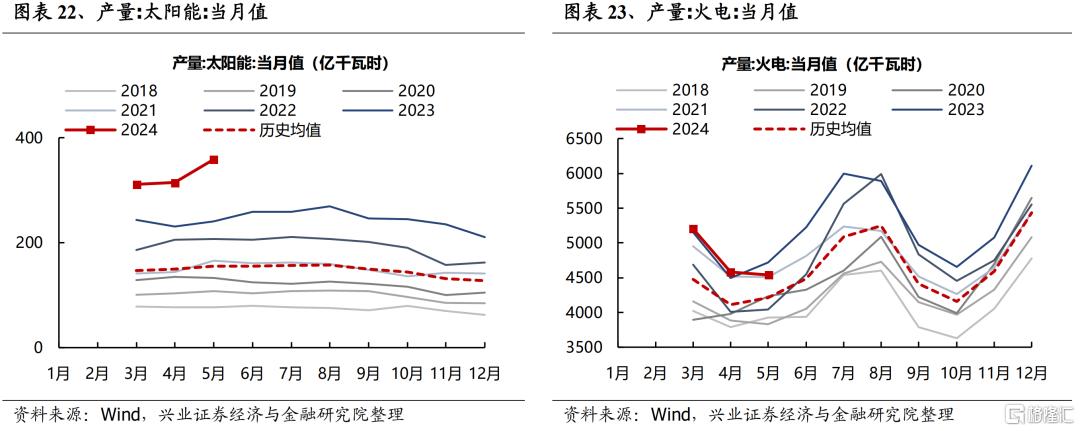

二、三季度则是多数周期行业的次旺季。三季度用电高峰,水电步入旺季,火电、核电等电力以及煤炭、石油石化等能源品步入次旺季;与此同时,涤纶、粘胶等化纤制品迎来旺季;此外,暑期出行高峰,航空和铁路运输迎来旺季;最后农化制品中氮肥迎来旺季、农药则步入淡季。而对于二季度,MDI、钢铁以及农药是传统旺季,火电进入淡季。

二、淡旺季如何影响股价表现?

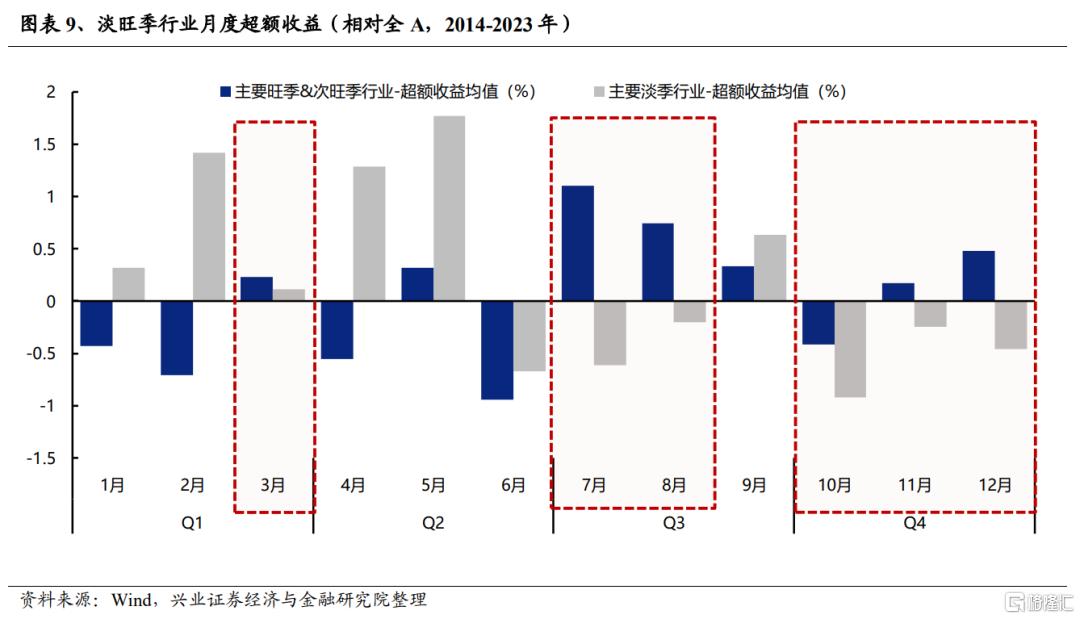

基于各行业的淡旺季规律,兴业证券进一步探讨淡旺季与股价表现之间的关联:

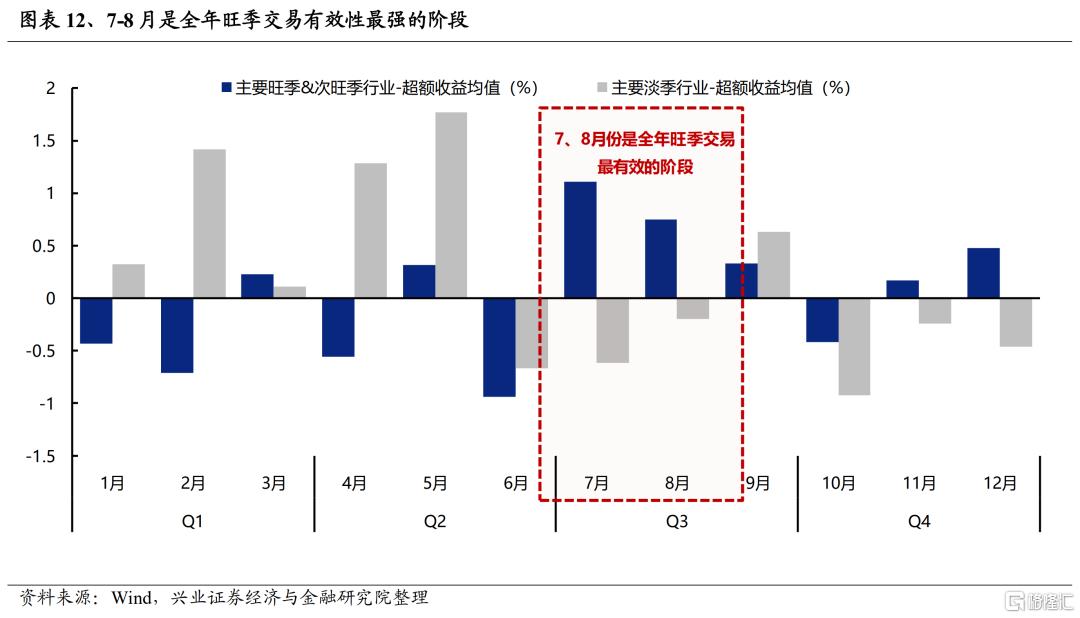

从近十年淡旺季行业的月度表现看,3月、7-8月、10-12月是旺季行业表现更好的月份,而这些月份基本覆盖了全年最主要的旺季阶段,包括“金三银四”春季开工高峰、7-8月暑期、四季度“金九银十”施工与消费旺季,这说明了旺季行业的确能够带来阶段性的超额收益。

但同时兴业证券也会发现,并非所有的旺季阶段都会有旺季行情,如二季度、春节假期等阶段的旺季行业表现就并不占优。对此兴业证券有三点理解:首先,就一、二季度而言旺季行业偏少,且二季度旺季行业营收占比相较其他季度相对偏低,市场对这一阶段的旺季交易预期不高;其次,淡旺季规律是历史经验的总结,现实则可能存在“旺季不旺”或“淡季不淡”,因此需要对基本面更为密切的跟踪观察;最后,旺季的到来可能会抬升预期,市场甚至会提前进行预期交易,而这也将在一定程度上影响旺季行业的演绎。

总结来看,旺季行业的确能够带来阶段性的超额收益,但并非所有旺季阶段都有旺季行情,也并非所有行业在旺季阶段都会有所表现,需进一步筛选和识别。

不过,在三、四季度,随着传统生产消费旺季的到来,旺季交易有效性将明显提升,尤其是7、8月份。而在景气稀缺的当下,旺季作为重要的基本面线索,需要逐渐提升关注。

三、三季度旺季交易关注哪些行业?

三季度尤其是7、8月份,是全年旺季交易有效性最强的阶段。三季度随着生产、施工、暑期消费需求都开始陆续步入旺季,市场的旺季交易情绪也将逐渐提升。从近十年股价表现看,7、8月份是旺季行业全年超额收益最为显著的阶段。

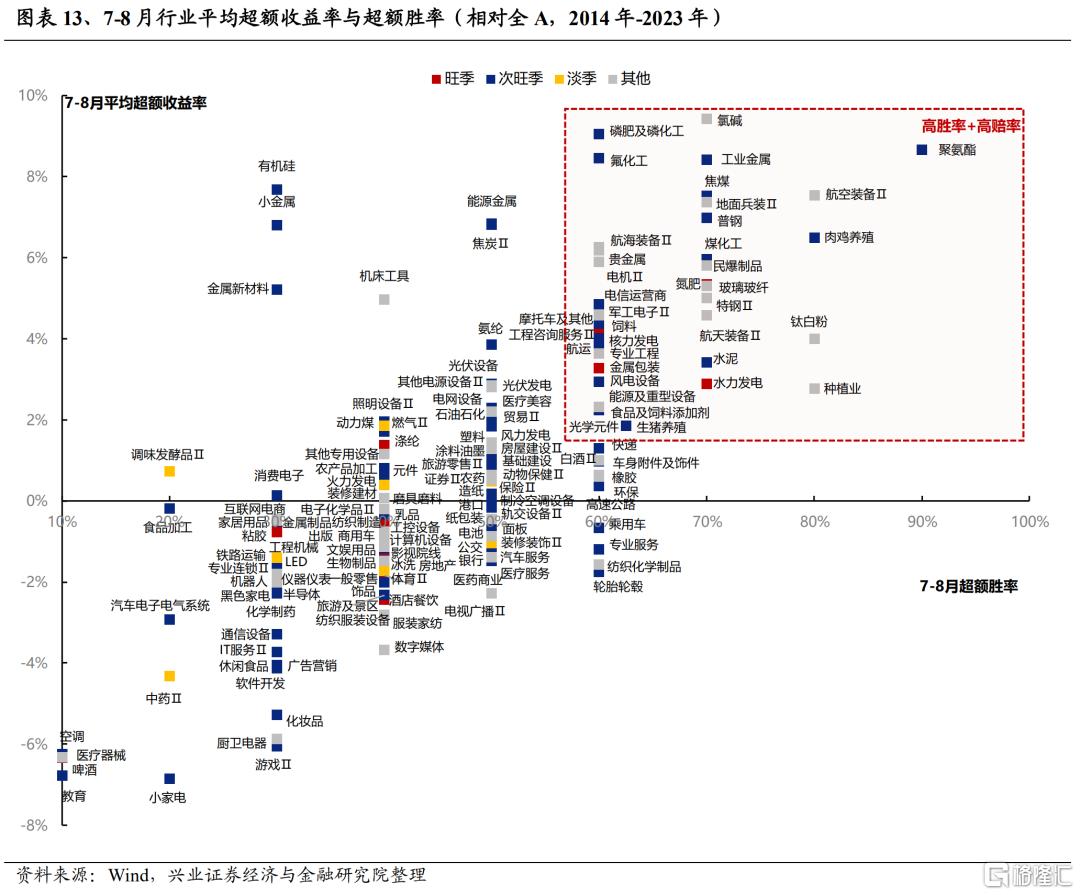

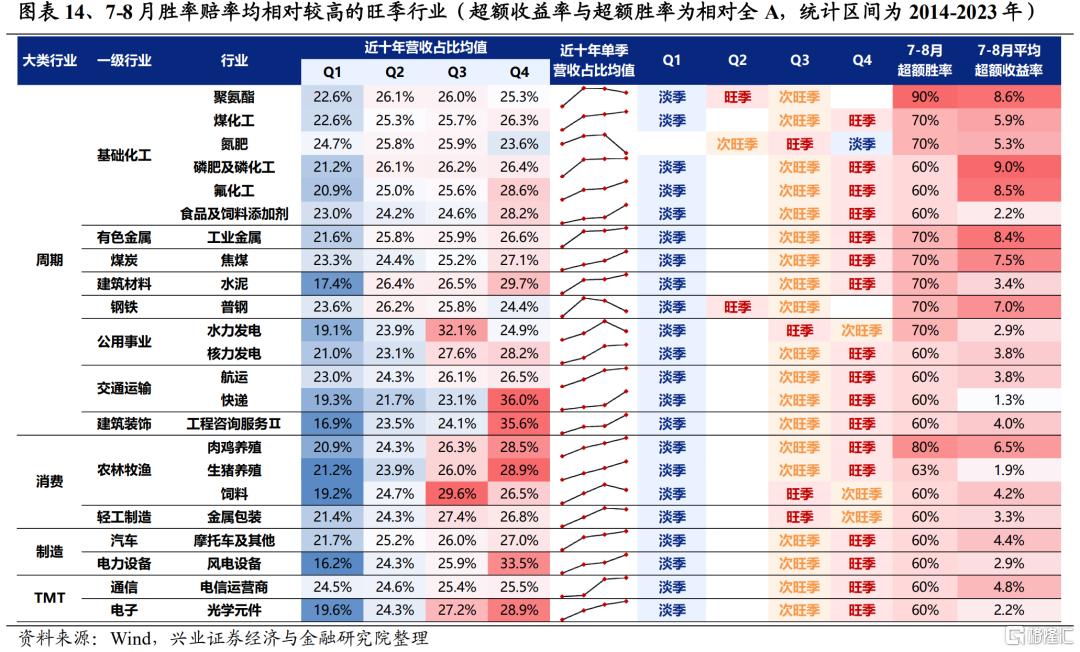

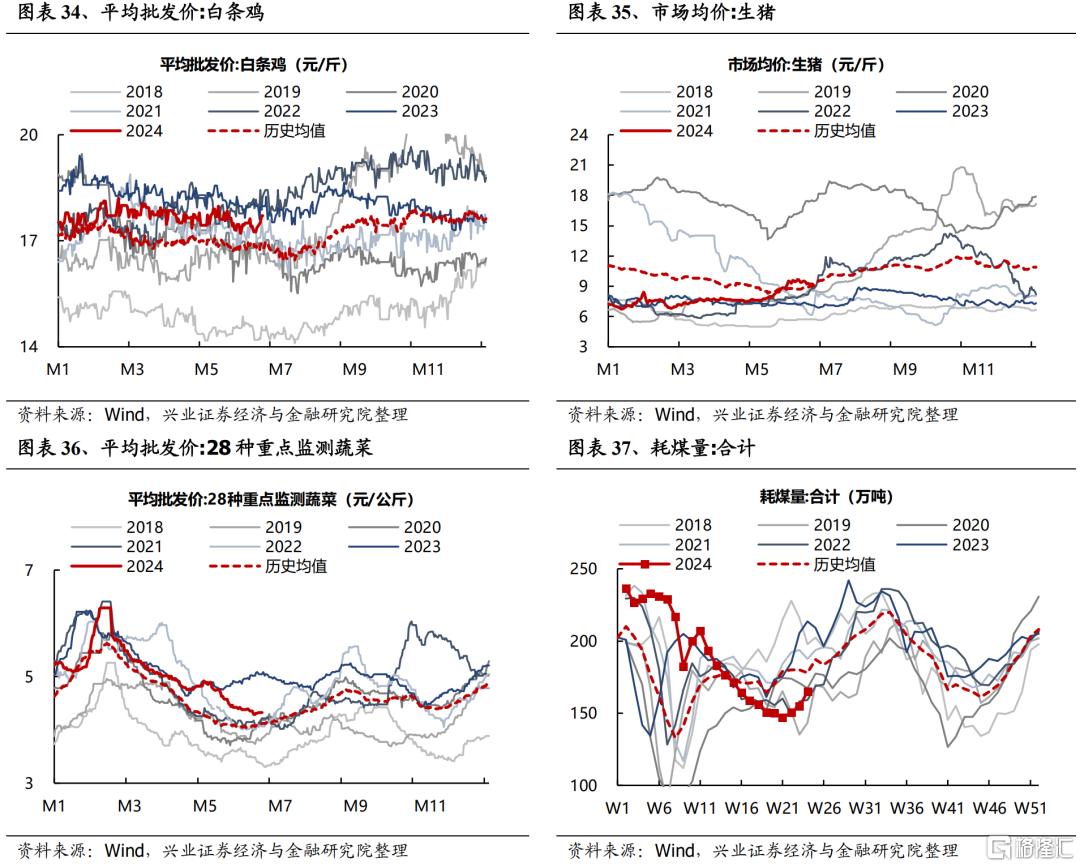

那么有哪些旺季行业值得重点关注?兴业证券比较了近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括:(1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥;(2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装;(3)TMT:电信运营商、光学元件;(4)制造:摩托车、风电设备。

进一步的,在7-8月胜率赔率双高的旺季行业中,兴业证券根据【上市至少满五年、总市值大于300亿、近十年7-8月相对全A超额收益胜率大于70%】的客观标准,从中筛选出了7-8月迎来旺季且胜率较高的标的共17只,具体名单联系兴证策略团队。

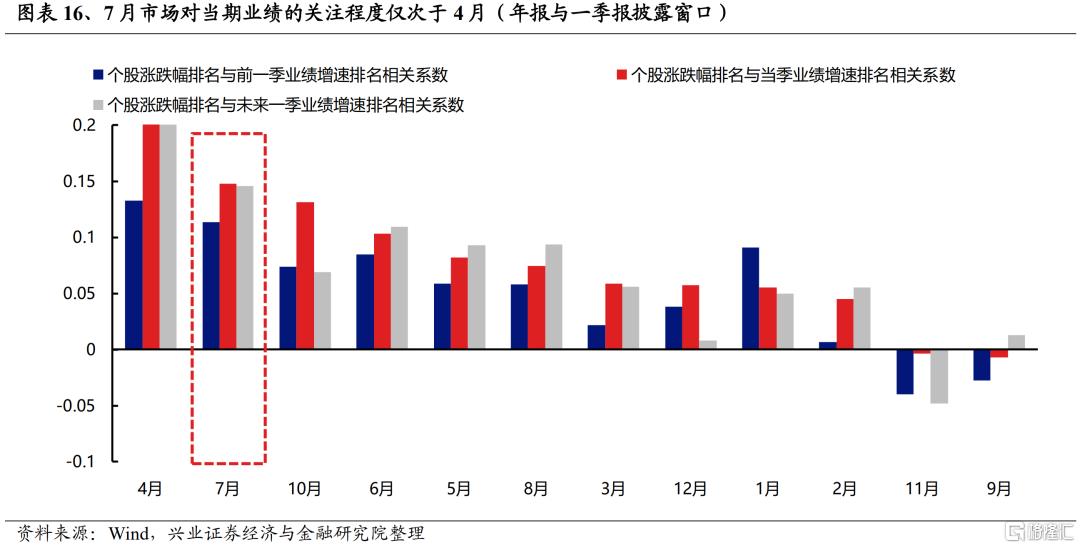

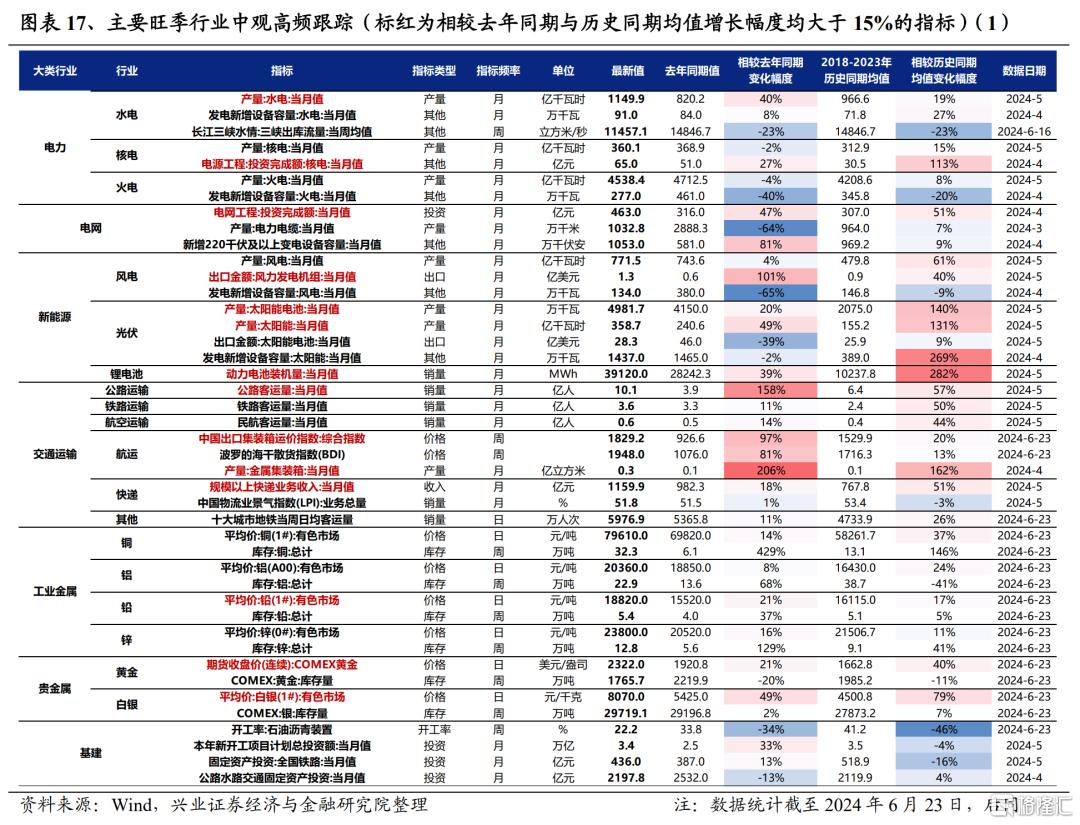

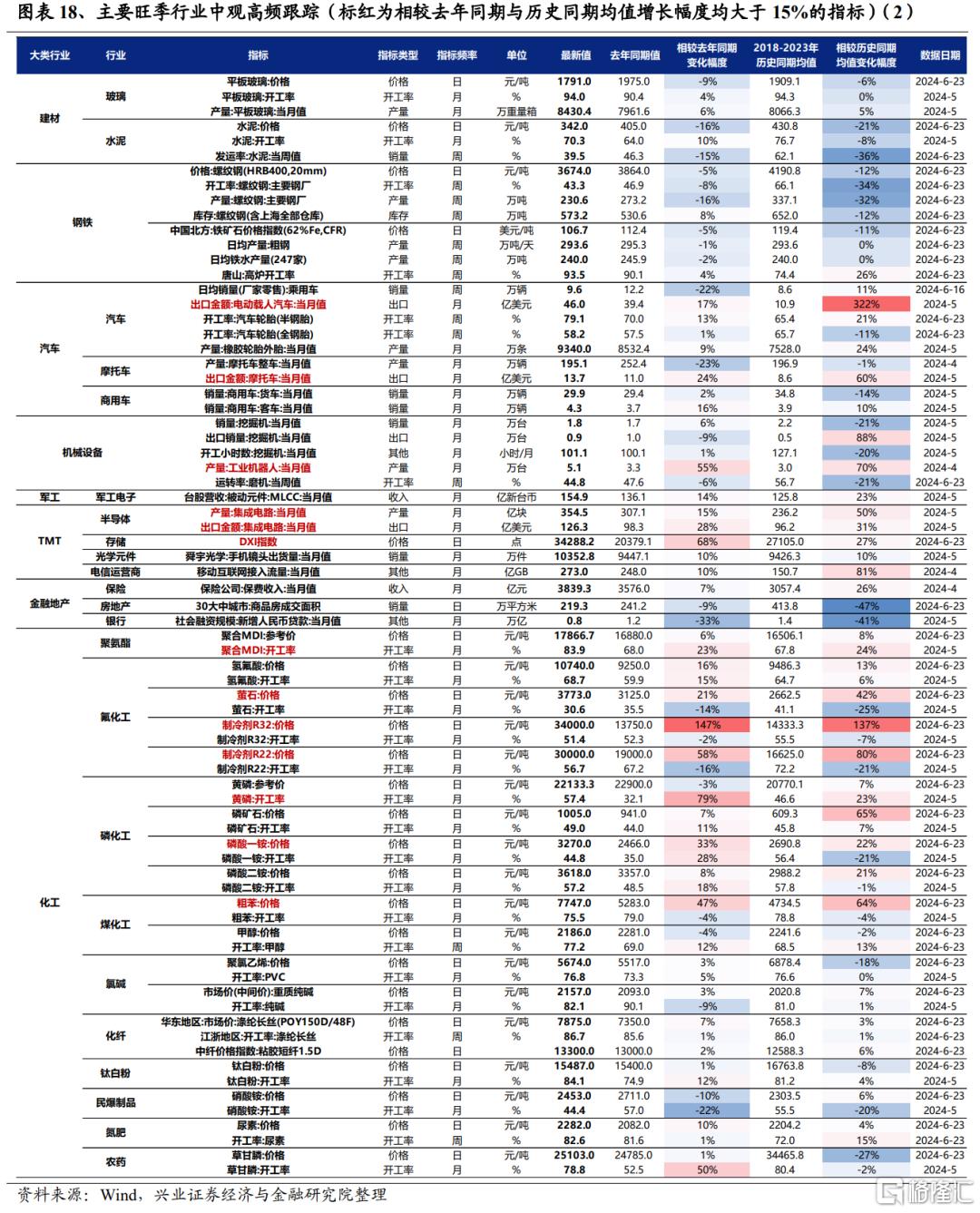

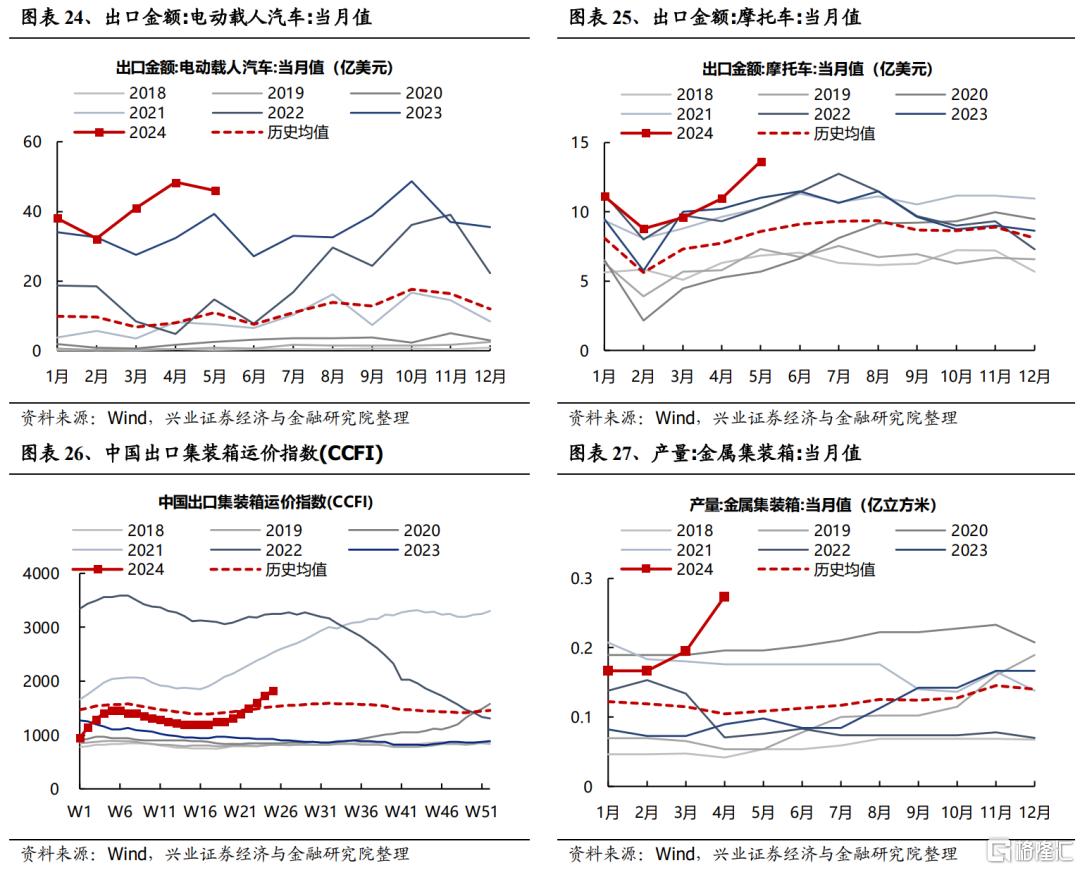

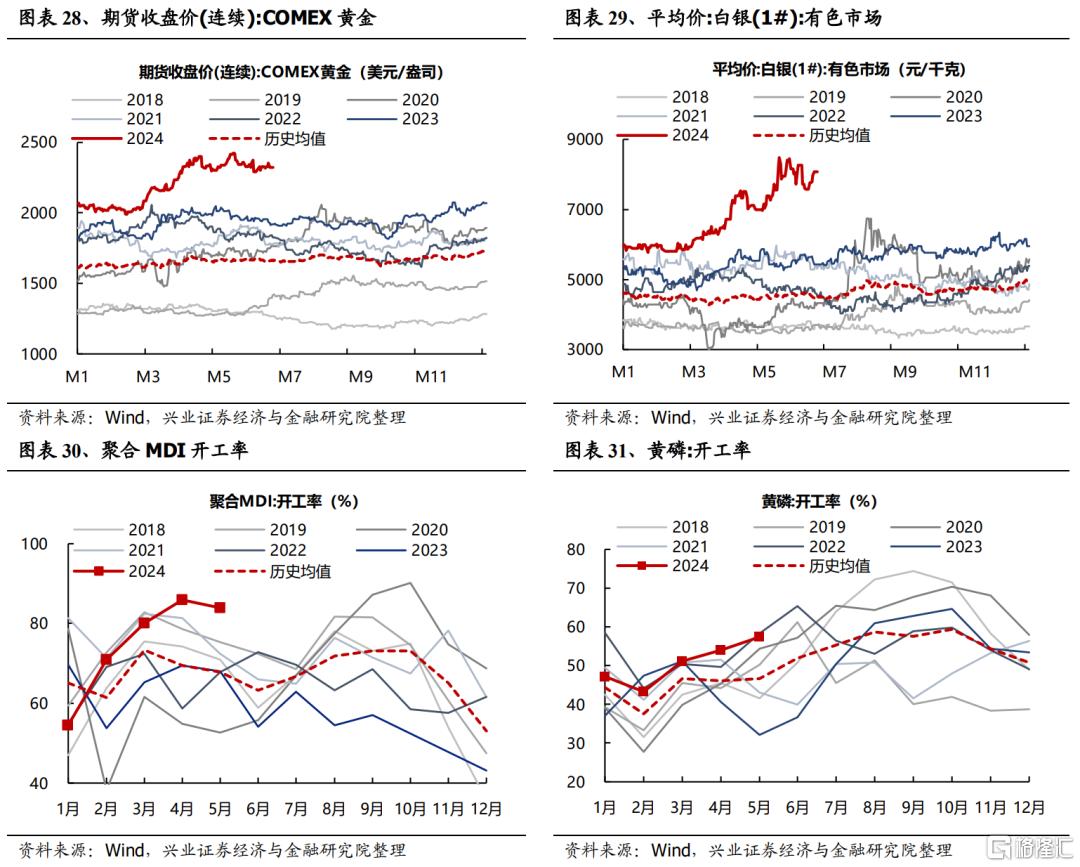

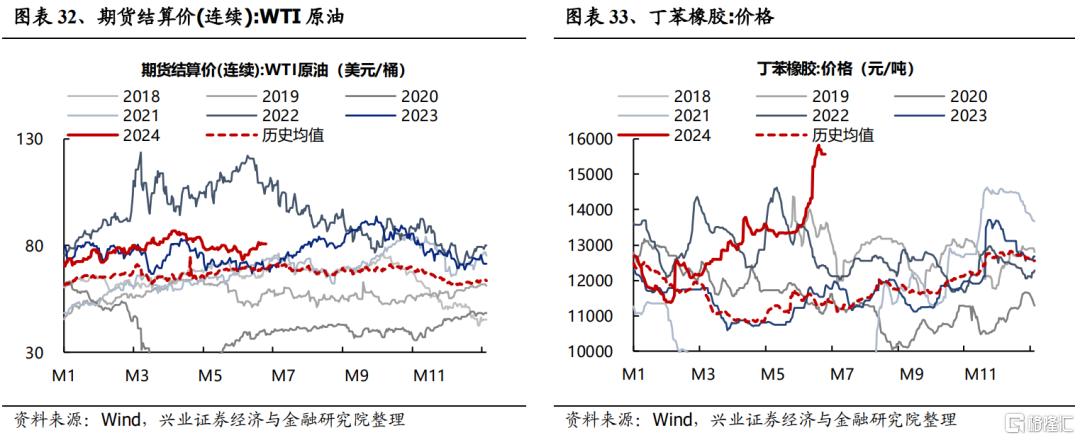

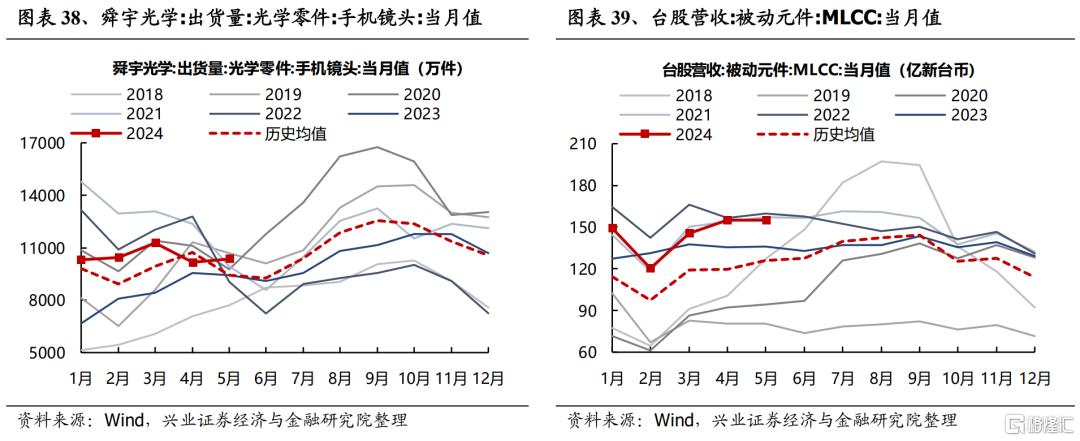

与此同时,7、8月份旺季交易更关注现实,实际基本面是影响旺季行情的关键一环,需要对旺季行业中观景气变化保持关注。7月市场对当期业绩的关注程度仅次于4月(年报与一季报披露窗口),而中观高频数据则是观察行业淡旺程度的重要依据。因此,兴业证券对旺季行业的主要中观高频指标进行了梳理,重点考察各指标与往年同期的对比,其中,部分指标相较去年同期与历史同期均值已有15%-20%以上的增长,随着7-8月旺季的到来,对于这些旺季行业的中观景气变化需要继续保持关注。

风险提示

历史经验失效、经济超预期变化等。

注:文中报告节选自兴业证券2024年6月25日发布的《全行业旺季投资机会梳理》,分析师:张启尧 S0190521080005;陈禹豪 S0190523070004

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员