导读

2023年,中国总和生育率1.0左右、在全球主要经济体中倒数第二,全面放开并鼓励生育刻不容缓。

当前有种观点,认为鼓励生育也没用,不会见效。事实真的如此吗?

西方国家的少子老龄化更早到来,家庭政策逐渐从福利性支持向鼓励生育转变,通过家庭补助、税收优惠、产假、托幼服务、母亲工作帮助等方面的政策来减轻家庭生育养育教育成本,促进家庭和谐,提振生育意愿。

OECD国家按生育支持政策和生育率走势可大致分为三类:

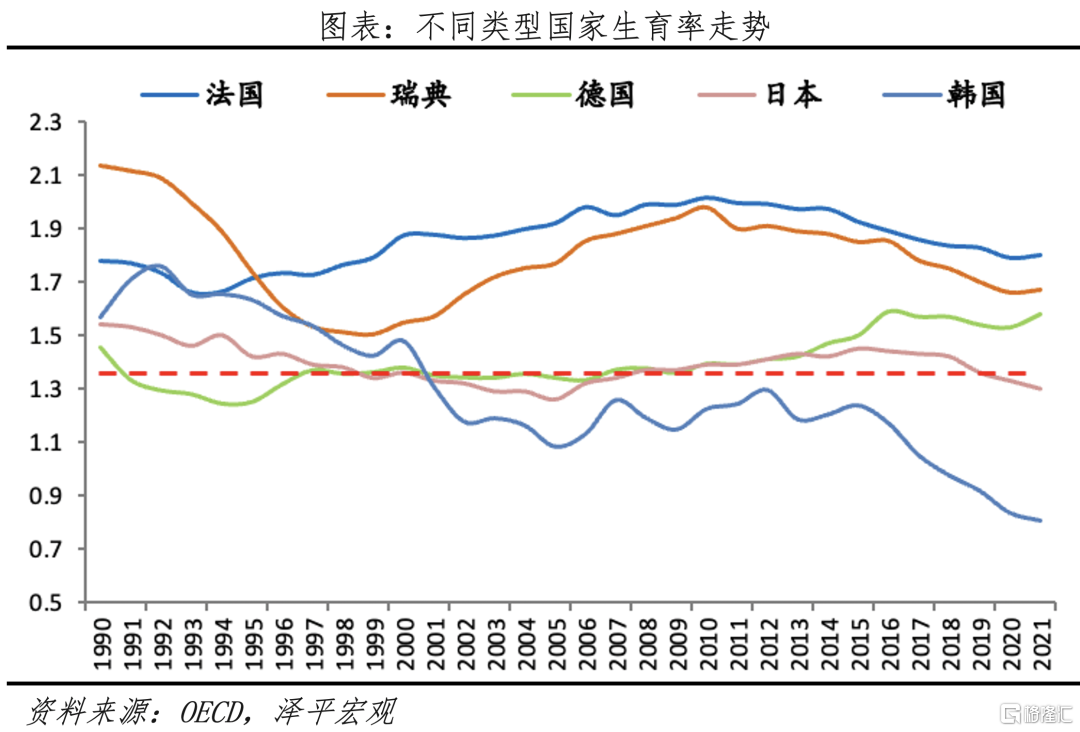

一是以法国、瑞典为代表,生育支持政策实施较早,支持体系完善,支持力度较高,近年总和生育率回升且一直维持在1.6以上的国家。

二是以德国为代表,20世纪90年代开始发展家庭政策,促进夫妇平等,保障女性就业,总和生育率从1.3以下回升至1.6左右的国家。

三是以日本、韩国为代表,生育支持力度不足,传统家庭模式固化,总和生育率降至在1.3以下。

启示:全面放开并鼓励生育刻不容缓,加快构建生育支持体系。一是全面放开生育,充分尊重每个家庭的生育意愿。二是大力发放生育补贴,建议国家层面出台生育补贴政策,分孩次发放每月1000-6000元。三是实行差异化的个税抵扣及购房补贴等。四是加大托育服务供给,对隔代照料发放补贴。五是完善女性就业权益保障,加快构建生育成本在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制。六是建立男女平等的社会支持系统,比如男女平等的育产假等。七是加强保障非婚生育的平等权利。八是支持辅助生殖,发放辅助生育补贴。

相信经过一系列长短结合的措施,中国生育率一定能触底回升,人口结构有望逐步改善,从而实现人口长期健康均衡发展。

正文

1

鼓励生育哪招最有效——“生育补贴+性别平等”

1.1 家庭政策发展历程:从福利性支持向鼓励生育转变

西方发达国家较早进入少子化社会,为鼓励生育、保持人口正常更替水平,大部分国家将生育支持政策纳入家庭政策。

第一,早期家庭福利政策主要涉及养老、医疗、失业等方面,通常带有救助和福利色彩,主要是通过使用福利性的政策手段减轻社会贫困、提高公民福利水平和生活质量,生育支持并非主要内容。

第二,20世纪六七十年代,由于人口转变、家庭模式发生变化,家庭政策在保障家庭福利的同时更加关注人口发展,注重鼓励生育,通过家庭补助、税收优惠、产假、托幼服务、母亲工作帮助等方面的政策支持来减轻家庭生育养育教育成本,促进家庭和谐。大多数西方国家基本完成人口转变,表现为低出生率、低增长率、低生育率,同时受社会思潮变化等因素的影响,女性社会地位提升、家庭功能弱化,婚外生育增加、离婚率上升。此后“空巢家庭”“单亲家庭”“未婚母亲”等家庭形式大量出现,家庭和工作的矛盾日益凸显,传统家庭模式逐渐弱化。

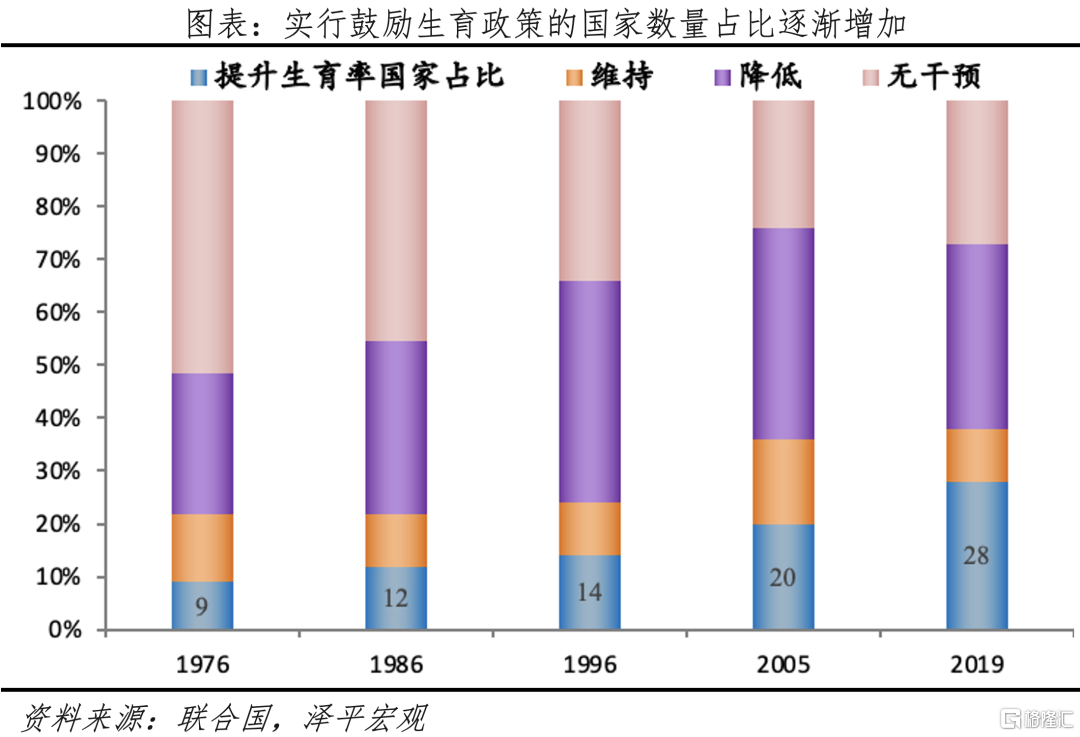

第三,20世纪90年代后,为了应对低生育率,实行鼓励生育家庭政策国家的数量快速增加。根据联合国世界人口政策数据库,1976年有9%的国家实施提升生育率的政策,到1996年这个数据变成了14%,2019年有约28%的国家试图提高生育率,且主要集中在高收入的发达国家。

1.2 OECD经验:鼓励生育哪招最管用?效果如何?

随着人口转变、家庭模式变化,西方国家的家庭福利政策目标逐渐向注重生育支持转变。1919年国际劳工组织发出的“12周休假、工作保护、收入补偿”三大倡议,奠定了经济合作与发展组织国家的生育政策基本准则。OECD国家的生育支持政策框架大体相近,但措施侧重点不同、支持力度不同等导致效果出现分化,按生育支持政策和生育率走势可大致分为三类:

一是以法国、瑞典为代表,生育支持政策实施较早,支持体系完善,支持力度较高,近年总和生育率回升且一直维持在1.6以上;

二是以德国为代表,20世纪90年代开始发展家庭政策,促进夫妇平等,保障女性就业,总和生育率从1.3以下回升至1.6左右;

三是以日本、韩国为代表,生育支持力度不足,传统家庭模式固化,总和生育率降至在1.3以下。

OECD国家鼓励生育的政策体系往往以设立专门机构为基础,政策主要包括提供男女平等育产假、提高经济补贴(现金、税收减免)、提供托幼服务、促进就业性别平等四个方面。不少国家已设立专门的家庭事务部门,如德国1995年设立德国家庭事务、老年人、妇女和青少年部,英国于1997年在内政部中设立专门的家庭政策单位等。中国自1981年开始设立控制人口的国家计划生育委员会,2013年改为国家卫生和计划生育委员会,2018年改为国家卫生健康委员会。生育支持的主要政策如下。

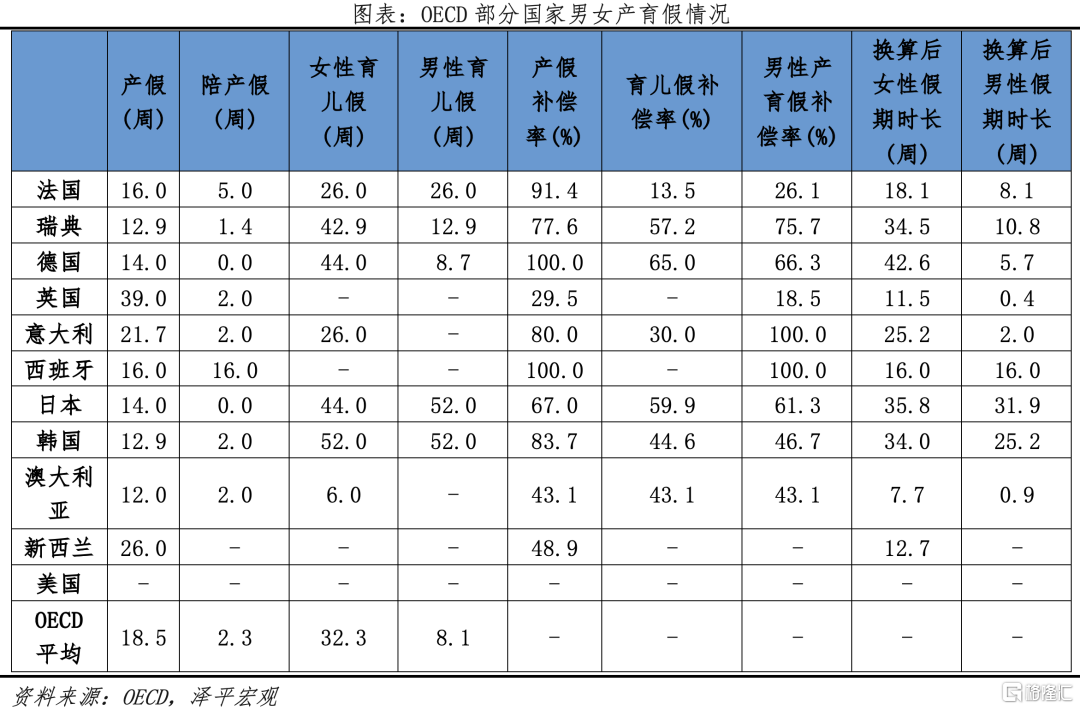

第一,完善休假制度。2022年经济合作与发展组织国家女性平均产假18.5周、育儿假32.3周,男性平均陪产假2.3周、育儿假8.1周。育儿假一般在产假之后使用,时间更长。各国在休假期间提供的薪资水平存在差异,统一调整成平时薪资的100%以进行横向对比,经济合作与发展组织国家女性总假期平均为30.3周,男性为6.3周,其中,爱沙尼亚、匈牙利总假期长度达85周、68周,排名居前;爱尔兰、澳大利亚分别为8.0周、7.7周,排名倒数。

完善男女共担育儿假能够鼓励夫妻共同承担家庭事务和育婴责任,有助于缩小男性和女性在生育问题上的差距。女性休假长度和生育率高低相关性很弱,原因在于延长女性休假时间与保障其就业权益存在一定矛盾。产假过长可能会让女性在职场中面临更大的歧视和排斥,提高就业门槛、降低职业升迁机会。因此,保障女性休假必须与规范劳动力市场、加强女性劳动权益保障、完善父亲陪产制度的举措同步推进。比如法国有5周男性陪产、26周男性育儿假,北欧的丹麦、瑞典等国还有较长的父母双方共享假期。

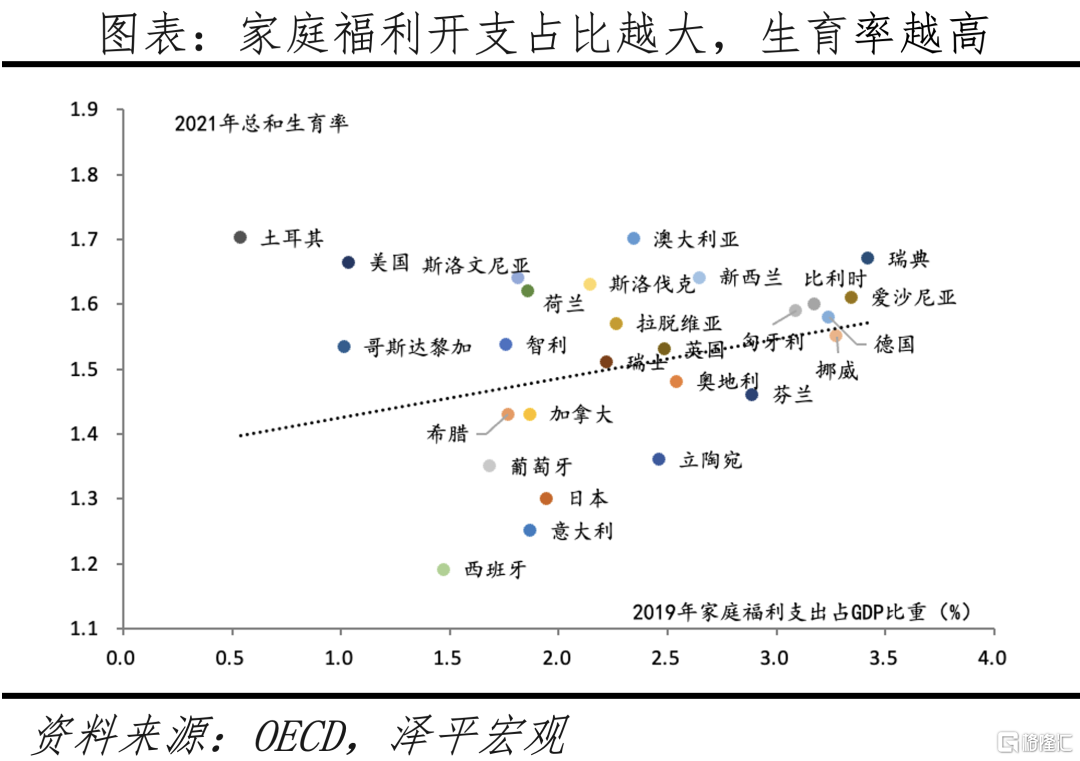

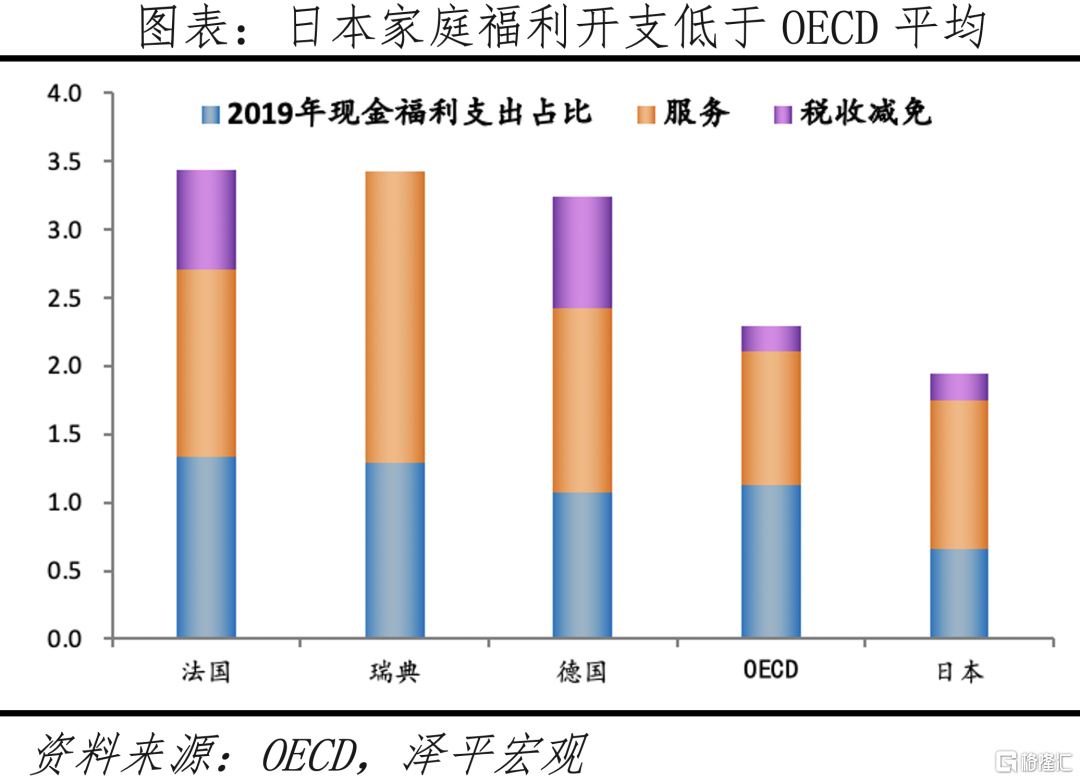

第二,提供经济补贴,2019年经济合作与发展组织国家家庭福利开支与GDP的比重约2.29%,家庭福利开支比例与生育水平存在一定正相关性。家庭福利补贴包括现金补贴、税收减免等。2019年除土耳其、墨西哥的经济合作与发展组织国家,家庭福利开支占GDP的比例均在1%-4%,平均为2.3%,其中法国为3.4%,比重最高,土耳其为0.5%,比重最低。家庭福利开支占比越高的国家,生育水平越高。例如,法国2019年家庭现金福利开支占比为3.44%,总和生育率为1.83;而韩国家庭福利开支占比为1.56%,2021年总和生育率为0.92(2023年为0.72)。

第三,大量兴建托幼机构,2020年经济合作与发展组织国家0-2岁入托率平均为36%,入托率越高、生育率越高。大部分经济合作与发展组织国家通过政府新建托幼机构和鼓励私营托幼机构发展来支持生育,2020年经济合作与发展组织国家大部分0-2岁入托率在10%-70%,平均为36.0%。此外,新加坡、澳大利亚等国还出台政策鼓励(外)祖父母隔代照料孩子,以减轻父母压力。日本、韩国近年大力扶持托育,提供几乎免费的托育政策,入托率分别从2010年的25.3%、38.2%提升至2019年的41.3%、65.2%,但仍未扭转低生育情况。

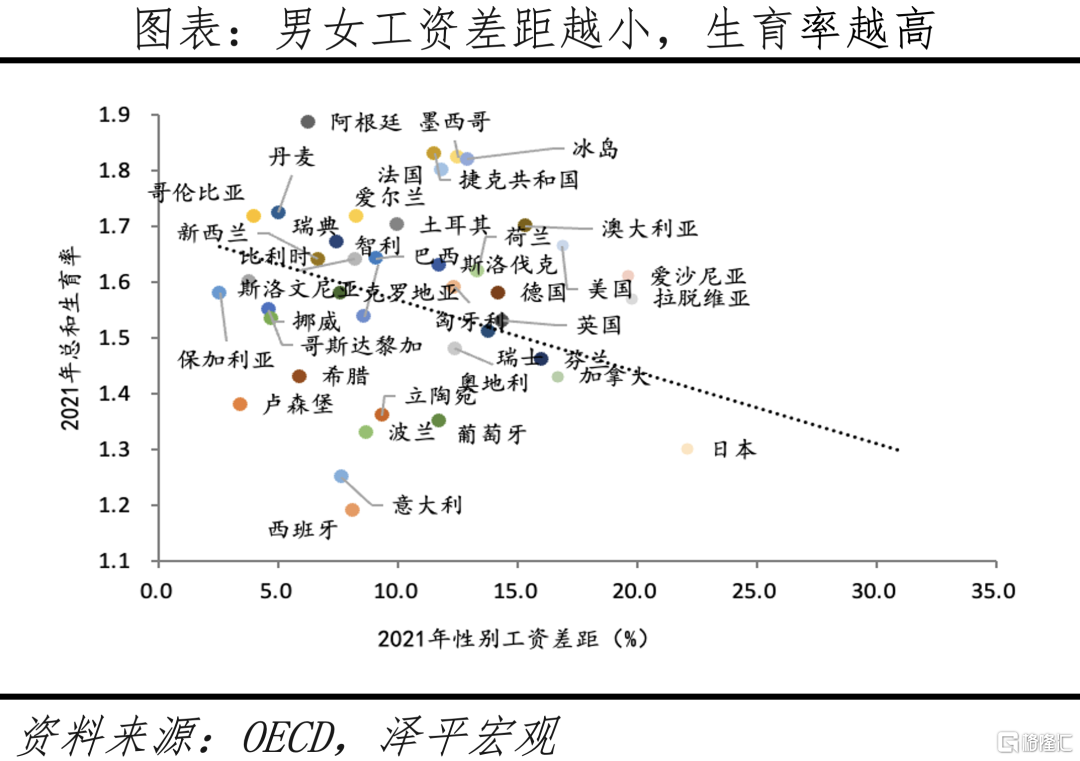

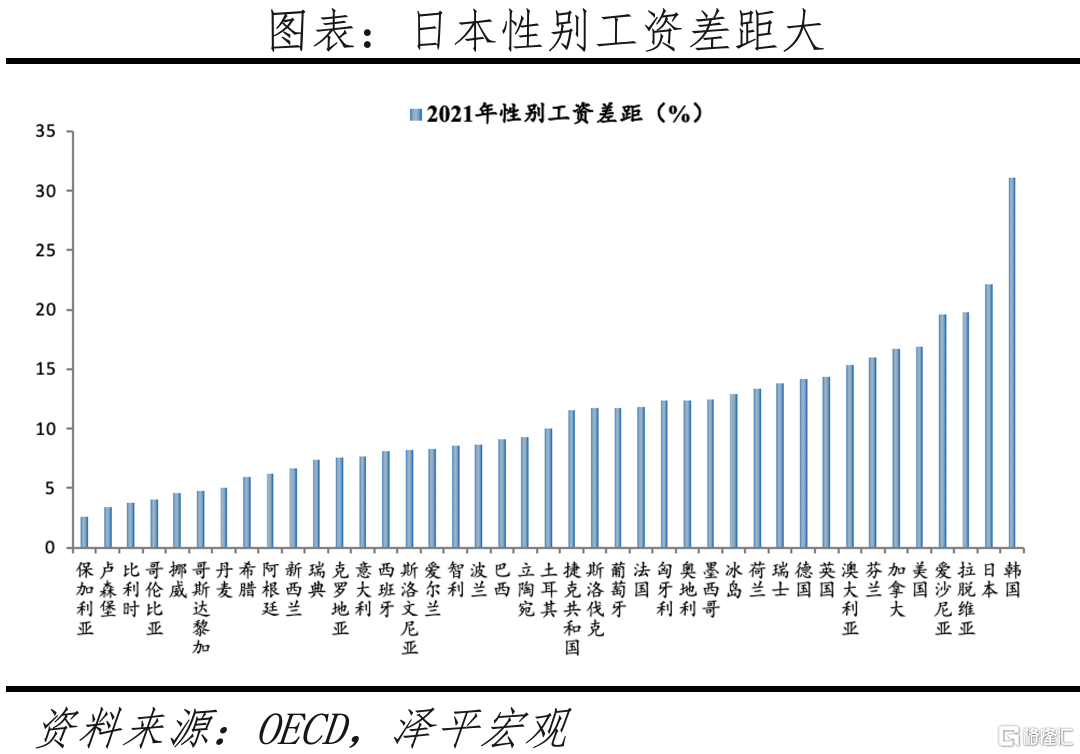

第四,加强女性就业权利保护,缩小职场性别歧视。男女就业差距越小,生育率越高。经济合作与发展组织国家重视女性就业权利保护,如瑞典政府主导的公共服务事业为女性提供了大量的就业岗位,德国、韩国、日本、新加坡都为产后女性的再就业提供培训等。2002—2021年经济合作与发展组织国家的男女劳动参与率差距从17.0%降至10.5%,男女收入差距从17.7%下降至12.0%。一般而言,男女就业差距越小、工资差距越小,意味着女性的就业权利能得到更好的保障,生育率更高。例如2021年瑞典男女劳动参与率差距为4.1%,工资差距为7.4%,总和生育率为1.7;而韩国男女劳动参与率差距为17.5%,工资差距为31.1%,总和生育率不足1;日本男女劳动参与率差距为12.6%,工资差距为22.1%,总和生育率为1.3。

2

国际经验探究:生育支持政策与效果

2.1 法国:积极推进家庭和工作的平衡,总和生育率1.8位居发达国家前列

法国早在二战前就开始鼓励生育,通过完善细致的津贴体系、多样化的托幼服务和打造家庭友好型企业氛围等来实现工作和家庭的平衡,2021年总和生育率达1.8。18世纪初,法国是欧洲人口规模最大的国家,但随着出生率持续下降,1901—1911年法国人口规模从3848万微增至3923万,降至欧洲第五。早在1920年法国就出台了《反堕胎法》抑制人口出生率下降。1939年法国颁布《家庭法典》,是法国家庭政策的源头。之后,法国不断出台和完善鼓励生育政策且取得了成效。根据世界银行的数据,1960年法国的总和生育率为2.74,1975年下降到1.93,低于更替水平,1993年又进一步下降至1.66,创历史最低,2010年增至2.0,但由于近年面临高通胀、全球地缘动荡等不确定性因素以及育龄妇女减少等因素,法国生育率回调至1.8左右,在发达国家中仍居前列。

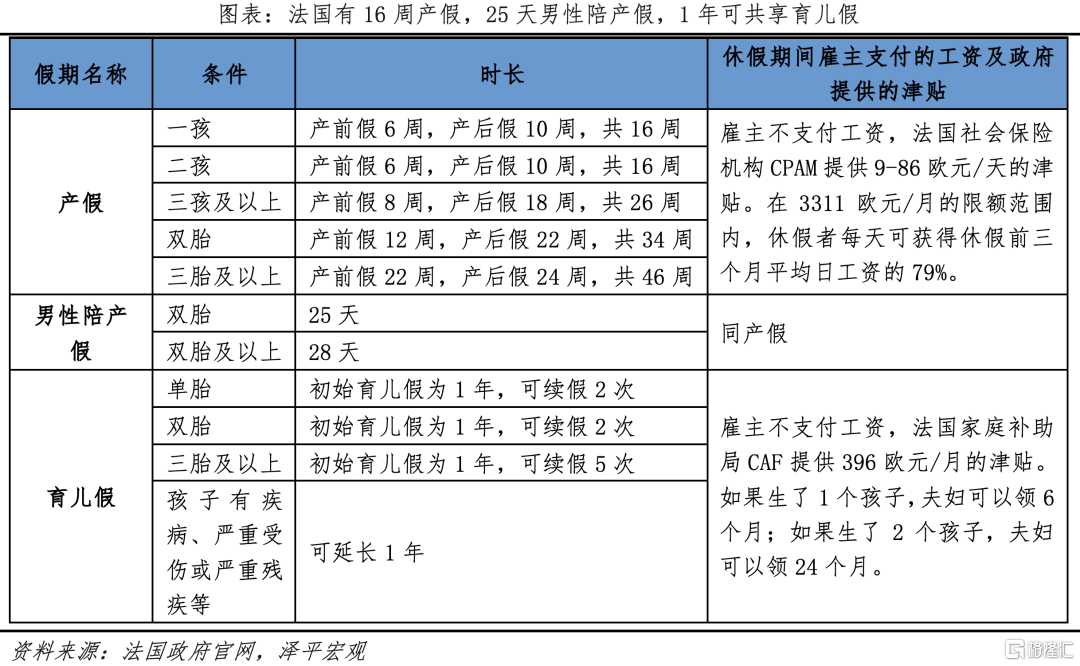

法国的生育支持政策如下:第一,保障假期,设置16周产假、25天陪产假和1年的夫妻共享育儿假。法国从1910年开始设立产假。根据法国政府官网,目前法国设置了16周产假,包括产前假6周和产后假10周。如果子女数量多或生育多胎,产假最高可至46周。产假期间雇主没有提供工资的义务,法国社会保障局来支付所有款项。具体金额取决于休假者的工资,休假津贴的计算方法为雇员产假前最后三个月的工资总额除以91.5,日工资不能超过89.03欧元或低于9.66欧元。产假结束后,员工工资不能有变动,如果产假期间有加薪安排,那么母亲返岗后也应有加薪。关于陪产假,法国政府于2020年9月将陪产假期限延长至25天,包括分娩后4天的强制休假以及分娩后6个月的21天休假,如果是多胞胎,陪产假延长至28天,其间可获得和产假一样的每日津贴。此外,法国父母还可以享受一年的额外育儿假,最多可申请延长两次。在此期间,父母每月可获得约400欧元的基本补贴。

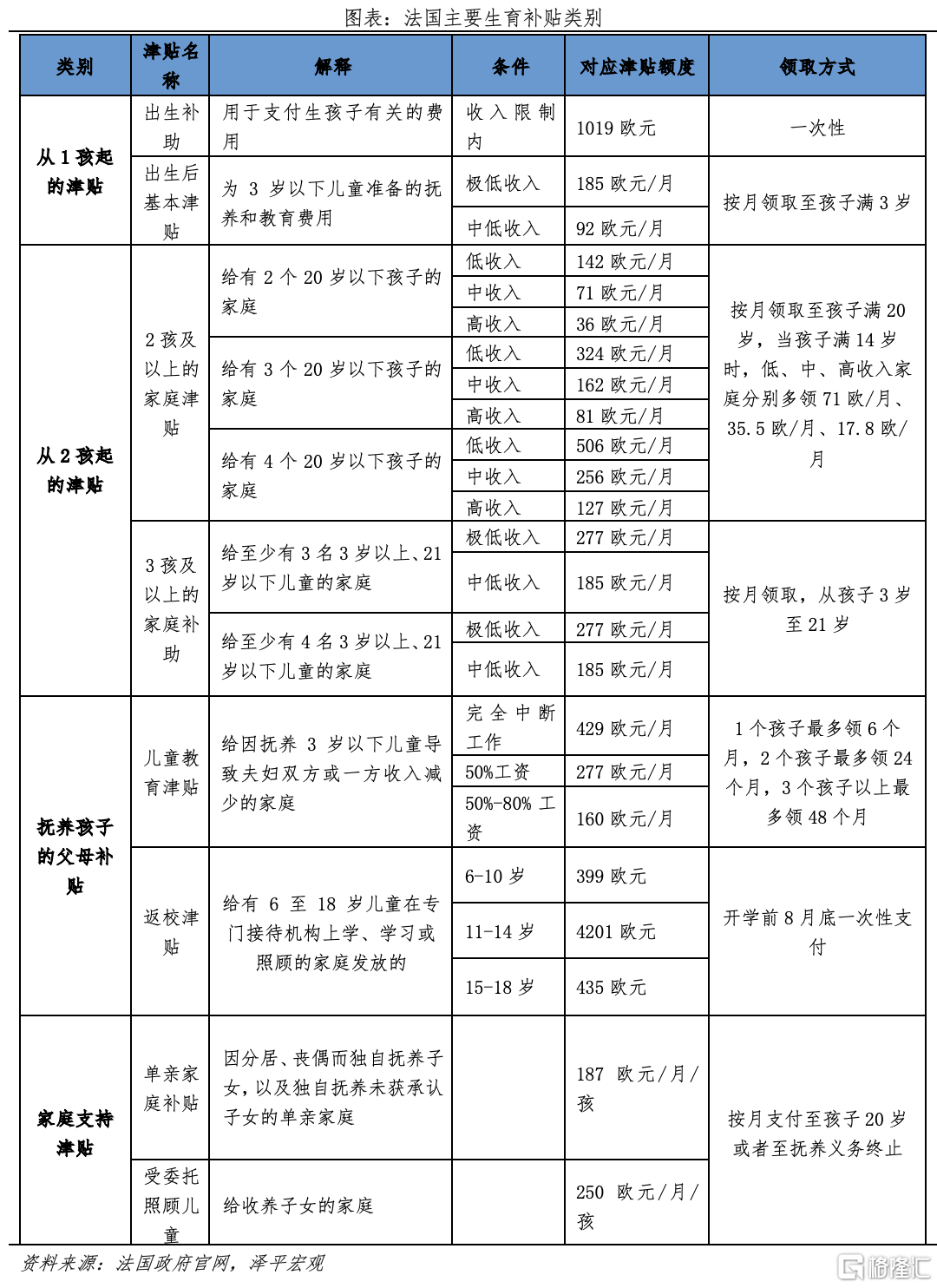

第二,发放经济补贴,涵盖出生、养育、托幼、父母收入损失等多方面。目前法国已建立比较完善、多样化的津贴制度,涵盖幼儿出生、养育、托幼、对父母收入损失的补贴等多个环节,且补贴金额依据家庭收入和孩子数量等存在明显差异。根据经济合作与发展组织的数据,2019年法国家庭福利开支占GDP的比重为3.4%,在经济合作与发展组织国家中排名第一,高于OCED国家平均水平的2.3%。从资金来源看,法国的家庭福利被纳入社会保障体系,资金来源以社保缴费为主,国家财政、社会捐赠等为补充。根据法国家庭补助局的数据,2018年家庭福利的资金来源分别为社会分摊金、国家及各部门报销、税收,比例分别为34%、43%、23%。

第三,完善的儿童托幼服务体系。法国的儿童托幼服务体系齐全,包括集体托儿所等集体接待机构、幼儿园助理等家庭接待机构、保姆等家庭看护、娱乐接待员等。无论采取哪种方式,法国家庭津贴基金都会提供资助,如果请保姆到家中照顾孩子,则雇主最少仅需出15%的费用。根据经济合作与发展组织的数据,2020年法国0-2岁儿童入托率为58.1%,在所有经济合作与发展组织国家中排名第六,高于经济合作与发展组织国家平均水平的36%。

第四,大企业携手打造家庭友好型企业氛围。2012年,法国约400家大企业签署了《公司父母雇员章程》,覆盖约300万员工,占劳动力比例约10%,为雇员制定灵活的工作时间和最低工作时间;反对工作狂性质的企业文化,拒绝超长时间的工作和加班;推动女性雇员的升迁;推动父亲使用全薪的陪产假等。根据经济合作与发展组织的数据,2021年法国劳动参与率差距仅5.5%,小于经济合作与发展组织国家平均水平的10.5%,性别工资差距为11.8%,小于经济合作与发展组织国家平均水平的12%。

第五,移民占比约10%,其中41%来自非洲,对法国生育率提升也起到一定作用。根据法国统计局的数据,2022年法国约有700万移民,占总人口的比重从1946年、1975年的5%、7.4%上升至2022年的10.3%。其中居住在法国的移民中有48.2%的移民来自非洲,32.2%来自欧洲。来自阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯的移民占比为12.5%、11.9%、4.7%,北非移民生育率较高,为法国生育率回升起到不可忽视的作用。此外,法国的移民从男性为主发展到以女性为主,1968—2022年女性移民占比从44%上升至52%。

2.2 德国:鼓励男女共担育儿责任,提高生育支持力度,近年生育率明显提升,达到1.5以上

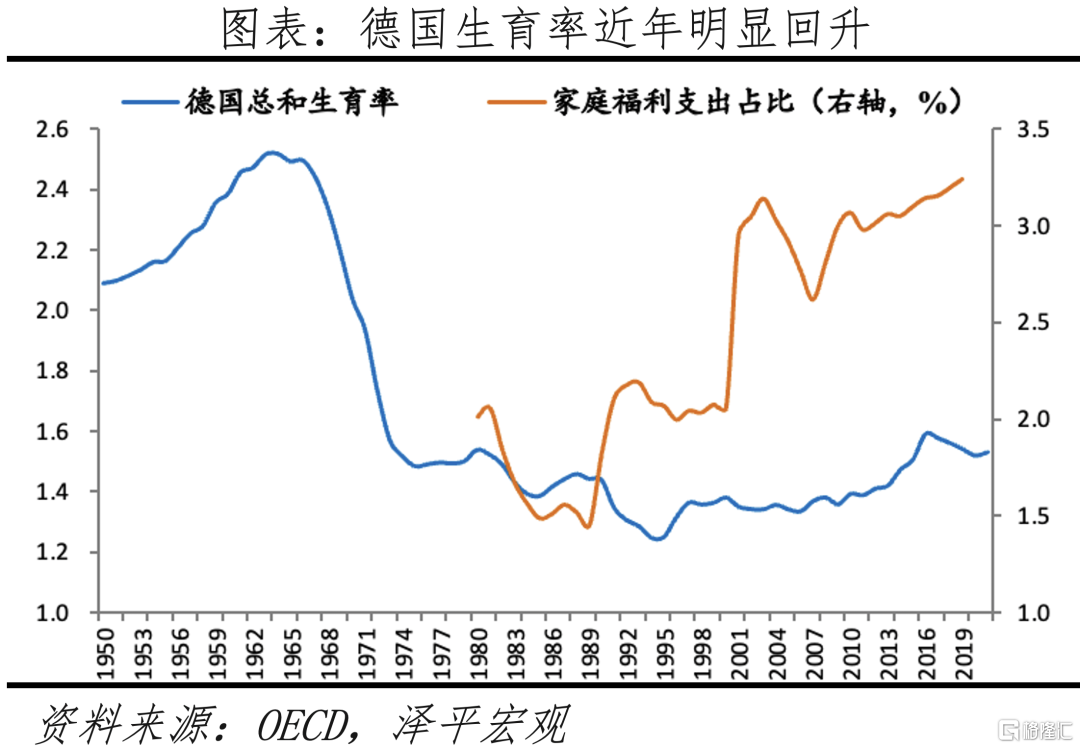

德国从21世纪初开始重视人口问题,学习北欧国家,大力提高生育支持力度,总和生育率提升至1.5以上。一战后由于纳粹政府实施积极的人口政策,德国人口总量增加,1939—1933年增加5.2%。“二战”期间人口面临负增长,随着战后婴儿潮来临,1959—1965年,总和生育率从2.1增至2.5,其间出生人口约130万。此后伴随经济增长、女性受教育水平提升、家庭观念转变,女性生育意愿快速下降,1970—1993年总和生育率从2.1降至1.29,人口迎来负增长。2002年,德国联邦议会《人口变迁调查报告》提交后,德国社会才认识到人口问题。2003年,德国成立了“家庭政策联盟”,明确将人口结构目标和劳动力市场目标纳入家庭政策议程,政府实施一系列促进家庭人口增长的刺激计划。2007年,德国开始向北欧国家学习,提升夫妻领取生育津贴的灵活性。2006—2016年,德国总和生育率从1.3增至1.6,此后小幅降至2021年的1.53,仍高于1.5。

德国提供的生育支持措施如下:

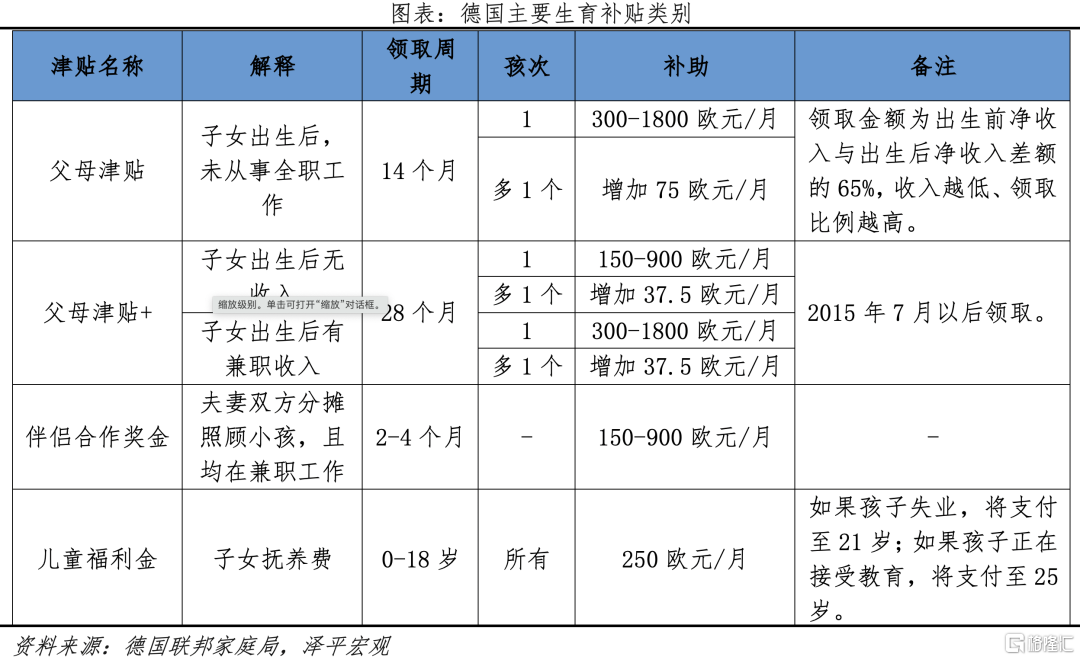

第一,提供14周产假和男女平等的父母育产假。根据德国政府官网,目前德国设置14周产假,包括产前6周、产后8周,如果是多胞胎,则产后产假期限延长4周。产假期间,雇员不工作,由法定健康保险支付生育津贴,最多13欧元/天,如果此前净工资高于13欧元/天,则差额部分由雇主支付。此外,父母在孩子3周岁前有最长3年的育儿假,放假时劳动义务暂停,公司为休假父母保留职位。并且,父母可将最多24个月的假期推迟到孩子在3-8周岁的时段休,休假灵活性高。在育儿假期间,有两个收入来源,一个是领取父母津贴,另一个是从事每周不超过32小时的兼职工作。父母津贴领取比例为出生前净收入的65%,比例根据工资进行调整。为了鼓励夫妻双方共同照看小孩,如果双方均在孩子出生后照顾孩子并从事兼职工作,则还可以多领取2-4个月的伴侣合作奖金。

第二,子女津贴或税收减免,目前所有孩子均可领取250欧元/月的补贴(0-18岁),大约可覆盖0-18岁孩子抚养成本的37%。从补贴额度看,2023年之前,根据德国联邦子女津贴法的规定,一孩、二孩的津贴为219欧元/月,三孩为225欧元/月,从第四个孩子开始为每孩250欧元/月。2023年新的补贴规定为,所有孩子均为250欧元/月。从领取期限看,子女津贴的发放期限是0-18岁,如果孩子失业则领到21岁,如果孩子正在接受教育则领到25岁。税收减免包括基本扣除(根据工资决定)、托儿费扣除(4000欧元/孩/年)、学费扣除(5000欧元/孩/年)、雇用保姆扣除等。根据德国联邦统计局2019年的数据,抚养一个孩子至18岁需要花费近15万欧元,其中6岁以下、6-12岁、12-18岁分别花费587欧元/月、686欧元/月、784欧元/月,目前德国儿童福利金为250欧元/月,大约可以覆盖0-18岁孩子抚养成本的36.5%。

第三,完善托幼服务,2020年0-2岁入托率近40%。德国一直完善托幼建设,从2013年8月起,满一岁的孩子可获得托幼资助。此外政府还引入“托儿所+”计划,支持托儿所灵活开放时间,满足家庭托幼需求。德国各级政府也在通过各类资助项目加大对孩子照管机构专业人员的招聘和培训力度。2010—2020年德国0-2岁入托率从26.8%提升至39.2%。

第四,构建生育友好型社会,完善生育支持,从住房、教育、社保等领域给有孩家庭支持。在住房领域,德国引入“子女建房津贴”,每个家庭可获得12000欧元/孩的建房或购房补贴。在教育领域,德国在所有联邦州都废除大学学费。在社保领域,有孩家庭领取失业金额度高于无孩家庭;中低收入家庭可享有家庭联保,无须缴纳保险费;23岁无孩投保人在护理保险中需要支付0.25%的无子女附加保险费。

2.3 日本:传统性别分工激化工作与家庭矛盾,总和生育率跌破1.3,陷入“低生育陷阱”

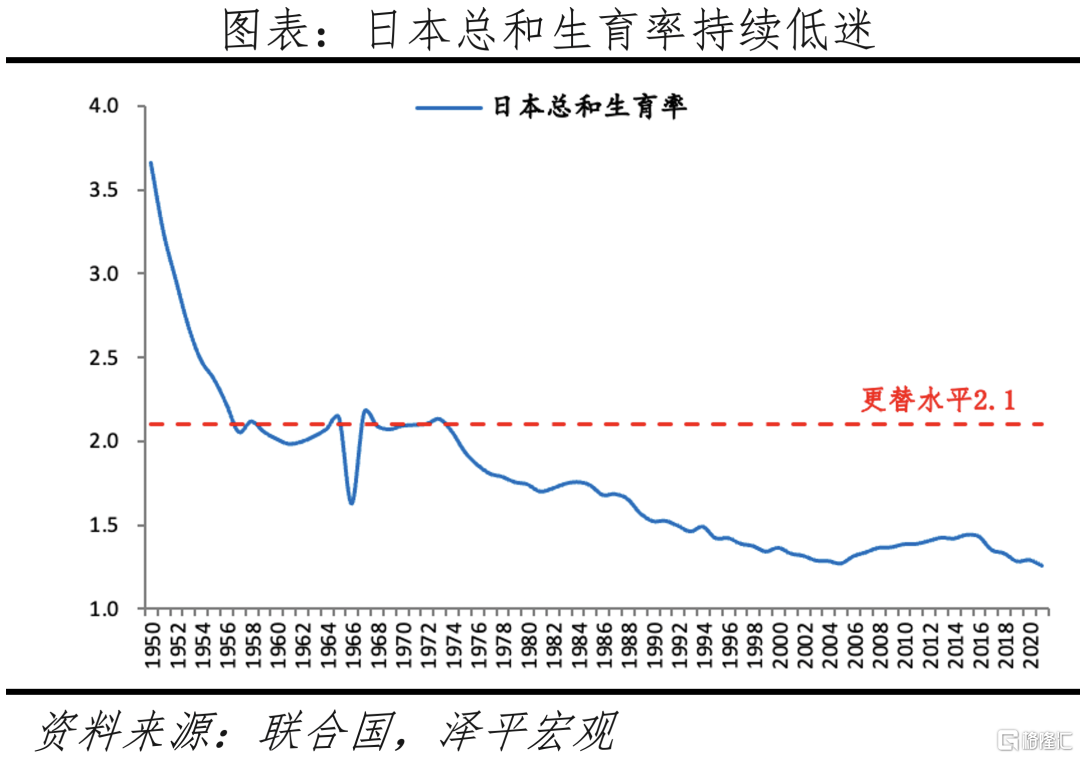

日本从20世纪90年代开始鼓励生育,但2022年总和生育率跌至1.26,低生育率导致日本人口于2008年见顶,2100年将比峰值减少53%,并且老龄化高龄化程度为全球之最。1950年日本总和生育率为3左右,1974年持续下降至2.05,2005年为1.26,为历史最低,此后小幅回升至1.4,2022年又快速降到1.26。在长期的低生育率的背景下,2008年日本人口见顶,为1.28亿人。日本统计年鉴预测,到2050年日本人口将降至1.02亿,比峰值减少约20%,到2100年日本人口将降至不到6000万,比峰值减少53%。并且,日本是全球老龄化高龄化程度最严重的国家,少子化会加速老龄化进程,1950—2022年65岁及以上人口占比从4.9%快速增至29.1%;预计2050年、2100年日本65岁及以上人口占比分别达37.7%、38.3%。

二战后日本的家庭政策经历了三个阶段变化。

一是1948-1970年,控制人口增长阶段。1947-1949年,日本经历了第一次婴儿潮,3年共出生802万人,出生率由1945年的26.4‰急速上升到1949年的32.9‰。由于粮食紧张、人口压力大,日本开始研究如何抑制人口增长,1948年日本政府出台《优生保护法》,实行少生优育,放宽人工流产限制;到1948年底,日本政府认可了约80种避孕药,此后人工流产变为合法。1949年日本众议院通过“关于人口问题的决定”,决定健全和普及“家庭计划”,免费派发避孕工具以及各种避孕药品推广节育,特别是给低收入家庭。需要注意的是,日本避孕工具是当时流行的杀精药剂。1949年4月,日本成立家庭计划普及会,主要负责派发避孕套。1953年,日本设立厚生省人口问题审议会,主要负责在全国普及和推广节制生育。

二是1971-1989年,稳定人口规模阶段。1971-1973年,日本第二次婴儿潮出现。1974年日本总和生育率首次降至更替水平以下,出生率从1973年的19.3%大幅下滑至1989年的10.3%,自然增长率从1972年的14.1%下滑至1989年的3.7%。日本逐渐从控制人口转向稳定人口规模,1974年日本厚生劳动省发布《日本人口动向——静止人口》,把静止人口作为人口发展的新战略目标。

三是1990年以来,鼓励生育阶段。1990年日本总和生育率降至1.57,引发社会广泛关注。生育率为1.57的冲击使日本社会认识到低生育率问题,开始鼓励生育,涵盖休假、经济补贴、入托等方面,具体如下:

第一,设立14周产假、44周育儿假,以及1年男性育儿假。根据日本厚生劳动省的数据,日本女性可以享受产前6周、产后8周的产假。产假期间可获得等同于休假前的生产津贴。产假后到孩子1岁前,日本女性可休10个月育儿假;育儿假期间实际到手的津贴最多能达到休假前工资的80%。另外,日本男性有1年育儿假。男性在女性产假期间可休育儿假,如果保育园无空位,则可再多半年。育儿假期间补助金是月工资的67%,开始育儿假后6个月变成50%,直至育儿假结束,补助金不仅不需要所得税,还可以免缴社保。

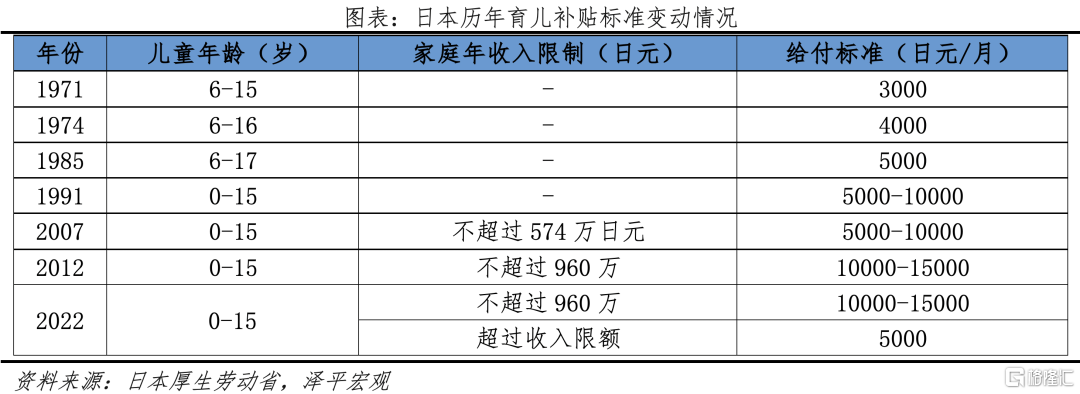

第二,对有子女家庭提供一次性生育津贴、育儿补贴等,包括50万日元的一次性生育补贴和每月1万-1.5万日元的育儿补贴(15岁以下)等,大约可覆盖抚养0-18岁孩子成本约10%。2009-2011年,日本政府实施了应对生育率下降的紧急措施,将一次性生育补贴从38万日元提升至42万日元,可将补贴直接给医院来支付相关费用。2022年底至2023年初,日本岸田首相宣布将在2023年将一次性生育津贴提升至50万日元(约人民币2.5万元)。育儿补贴的范围逐渐扩大,金额不断提升,目前符合条件的家庭每月每孩可领1万-1.5万日元的补贴(15岁以下)。此外,日本于2004年引入辅助生殖治疗补贴,补贴金额从2004年的10万日元增至2022年的35万-75万日元,并于2022年4月将辅助生殖纳入国民健康计划,实现不孕治疗的保险适用。根据公开资料,日本抚养一个孩子至18岁大约需要花费2000万日元,按照日本现有的育儿补贴标准,育儿补贴仅可以覆盖10%左右的育儿成本。

第三,日本通过三次“天使计划”扩大托幼服务,并且制订了“待机儿童零作战”计划。日本1994年实施“天使计划”,1999年实行了“新天使计划”,2004年实行“天使计划”第三期,着力扩大托幼服务。2001年日本政府制订“待机儿童零作战”计划,2008年制订“新待机儿童零作战”计划,意图将需要进入保育所但由于设施和人手不足等只能在家排队等待的“待机儿童”降为零。

第四,日本为育儿家庭营造较好的企业环境。1999年日本制定了《少子化对策基本方针》,2003年制定了《少子化社会对策基本法》,2004年制定了《少子化社会对策大纲》,改善雇佣环境和社会医疗保健、教育环境、生活环境来促进生育。如果员工有3岁以下的孩子,则可以向公司申请缩短每天工作时间至6小时;如果员工有学前儿童,则一个月不能加班超过24小时;有3岁以内子女的员工以在线方式居家办公等。

但是,日本鼓励生育政策并没有取得较好的效果,主要是由于生育政策调整缓慢且补贴力度仍不如北欧国家,“男主外、女主内”传统分工固化、男性育儿假有名无实、职场存在性别歧视等。

一是日本错过了调整生育政策的最佳时期。日本总和生育率在1974年跌至更替水平以下,但直到1990年后才开始鼓励生育,且鼓励生育力度相对较弱。而法国总和生育率于1975年跌至更替水平以下,但早在1939年就开始鼓励生育。

二是补贴力度弱,在经济合作与发展组织国家中倒数。根据公开资料,日本抚养一个孩子至18岁大约需要花费2000万日元,按照日本现有的育儿补贴标准,育儿补贴仅可以覆盖10%左右的育儿成本。根据经济合作与发展组织的数据,2019年日本家庭福利支出占GDP比重为1.95%,远低于经济合作与发展组织国家2.29%的平均值。

三是日本家庭模式仍以“男主外、女主内”为主,男性育儿假有名无实。日本设立产假和育儿假,产假期间可获得休假前工资的50%-67%的补贴,虽然男性也有育儿假,但是根据日本厚生劳动省的数据,2021年男性育儿假休假率仅14%,且大部分男性休假时间不足2周,男性育儿假有名无实。

四是职场性别歧视严重,越来越多的日本女性放弃结婚生育,女性终身未婚率攀升。与芬兰、瑞典等国将部分育儿养老工作社会化并由国家承担不同,日本的育儿养老责任多由家庭女性承担,将女性的角色定位为全职家庭主妇的思想仍然存在,“男主外、女主内”思想较为普遍。根据经济合作与发展组织的数据,日本男女劳动参与率差距为12.6%,工资差距为22.1%,均高于经济合作与发展组织平均水平。越来越多的日本女性选择(暂时)放弃家庭,已经形成了一种不愿结婚和生育的观念,积重难返。2021年日本人口和社会安全调查结果显示,18-34岁年轻人中,17.3%的男性和14.6%的女性有终身不婚的意愿。

3

启示:全面放开并鼓励生育刻不容缓,加快构建生育支持体系,切实减轻生养育孩子负担

人口既是经济社会发展的根本目的,也是经济社会发展的基础要素。生育政策调整是最根本、最重要的供给侧结构性改革,放开并鼓励生育大势所趋。全社会已经基本达成共识,开始关注生育问题,积极出台完善生育支持体系的政策。

第一,尽快全面放开生育,让生育权重新回归家庭。全面放开生育,将是否生育、生育几个孩子、什么时候生育的权利还给家庭,由每个家庭自主决定生育的孩子数量。全面放开生育是把生育权从国家计划回归家庭自主,是把生育数量多少的选择权交回给家庭决定,充分尊重每个人的生育意愿。全面放开生育,原本不想生的人还是不会生,但一些想生三孩的人就会生,不用担心部分人群、部分地区会大幅多生导致出生人口激增。

第二,加快构建生育支持体系,大力鼓励生育。一是大力发放生育补贴,切实减轻家庭养育孩子负担。建议国家层面出台生育补贴政策,分孩次发放每月1000-6000元。二是实行差异化的个税抵扣政策,覆盖从怀孕保健到18岁或学历教育结束。三是加大普惠托育服务供给,提升0-3岁入托率从目前的4%提升至40%,并发放隔代照料补贴。四是进一步完善女性就业权益保障,对企业实行税收优惠,加快构建生育成本在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制。五是加大教育医疗投入,给予有孩家庭购房补贴,降低抚养直接成本。六是建立男女平等的社会系统,比如男女平等的育产假等。七是加强保障非婚生育的平等权利。八是完善辅助生殖顶层设计,给有需求家庭定向发放辅助生育补贴券。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员